ビクターのプリメインアンプMCA-V9の広告

(スイングジャーナル 1971年11月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 92

ビクター MCA-V9

オットー DCA-150X

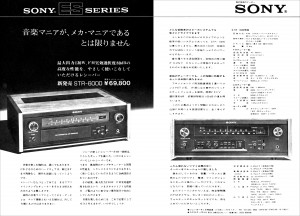

ソニー STR-6000

ソニー TAE-8450 + TAN-8550

菅野沖彦

スイングジャーナル 11月号(1974年10月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

今年のオーディオ界の大きな論題の一つとして特筆すべきものといえば、FETパワー・アンプの実用化ということであろう。すでに、この新しい素子、V-FETについては多くの機会に紹介されている。従来のトランジスタとは異なった動作特性をもつV-FETが、かなりの高出力アンプの出力段に使えるようになって、その音質がいろいろうわさされているようだ。たしかに、この新しい素子によるアンプの音は、独自の音質をもっていて、従来のトランジスタ・アンプとはちがう。しかし、率直にいって、私には、その音のどれだけの部分が、V-FETそのものによるものなのかはわからない。アンプの音質や音色を左右するファクターはあまりに多く、ただ単純にFETアンプの音はこうだというような断定をする勇気はないのである。ただ、いえることは、私が今まで聞いて来た多数のトランジスタ・アンプ群とはちがった音の質感(タッチとクォリティ)をもっていて、大きく音質のカテゴリー別の地図を描くことが、可能だという程度である。この新製品を紹介するに当っては、先入観をもたずに、実際の音に接してみる努力をしたつもりだが、やはり新鮮な魅力を持った音というのが第一印象であった。

TAE8450プリ・アンプと、TAN8550パワー・アンプは、当然ペアーで使われることを考えてデザインされたものだとは思うけれど、それぞれ、セパレート・アンプとして独立した機能と価値をもった製品である プリ・アンプのTAE8450は実に多機能なコントローラーで、一見したところ、その操作部分の複雑多岐なことに驚ろかされる。いずれもあって便利なものばかりだが、よほど馴れないと、一つ一つ見ながらでないと操作出来ない。無意識にコントロールするようになるには大変な熟練がいりそうだ。オプティカル・ピーク・プログラム・メーター(PPN)と称されるライト・ビームのピーク・メーターは中でも本器の大きな特長であろう。これはパワー・アンプ8550のほうにもついているから、二台一緒に使うと壮観である。このメーターはプログラムのピーク値を指示できるだけではなく、その値をホールドして示してもくれるという素晴らしいもの。またスイッチでVUに切換えても使える。各種コントロール機能についてふれているスペースはないが、全て確実な動作と効果のあるものが完備している。それよりも、このプリ・アンプの音質の純度の高さは高く評価できるもので、特性的には全く不満がないといってよい。音像の解像度、セパレーション、プレゼンスなど全て満足すべき高い品位をもつ。ただ、パネルのハードなイメージのためかも知れないが、座右において使いこもうという魅力には一つ欠けるというのが正直な感想だ。このことはパワー・アンプの8550についてもいえると思う。100W×2の余裕ある大出力で、ゲインも高いにも拘わらず残留ノイズの少さ、ローレベルからのリニアリティのよさ、暖みのある音の肌ざわりもあって、きわめて高度な水準にあるパワー・アンプだと思う。しかし、もう一つ音の生命感、力感というものが物足りない。素晴らしいなあと感心するのだが、もう一つ、ふるいつきたくなるような魅力に欠けるのである。こういうことは純技術的な立場からすれば理解できないかもしれないが、根拠のないことと片づけられるかもしれない。しかし、現実に多くのアンプの中に魅力の要素の有無がはっきりある以上、使い手としては、魅力を待ったものに惹かれるのは致し方あるまい。しかも、それが、私が録音し得たと思っている魅力のファクターをよく出してくれるものと、そうでないものとがあるという現実の前には、考え込まざるを得ないのである。微視的な見方をすると、このパワー・アンプ、中高域(400Hz以上)はウォームで豊かだ。私見としては、低域の力強さの点でもう一つといったところ。全体に今一つベールをはいだ冴えが欲しい。しかし、これはもの凄く高い次元での欲張った話であって、この二つのアンプが世界的水準で最高のものであり、その設計のバックグラウンドから製品の仕上りにまで、オーディオ・マニアの気質分析と技術の高さが横溢している。

ラックス SQ503X

Lo-D IA-1000

テクニクス SB-300, SB-500, SU-3100, SU-3400, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-40, SL-100W, EPC-205C, EPC-260C

Lo-D IA-600

コロムビア PMA-350

トリオ KT-8001

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

もしキミ、お金の糸目をつけずにチューナーを選べ、といったら、おそらく大多数のマニアはソニーの高級チューナーST5000FかまたはこのトリオのKT8001を指名するに違いない。こと、チューナーに関する限り外国製はFM周波数帯域が日本国内と違うため、海外製品が選ばれるというケースはよほど特殊の状態に違いない。

しかも日本メーカーのチューナーに対する高周波技術は、今や世界の第1級に位しているから、あえて海外製に国産の2倍から3倍の金をはらうマニアはめったにいまい。

まあ、こう考えてくると、国内市場でトップにランクされるチューナーは世界の市場でも最高ランクの品質をもっているとみて差支えない。つまり、トリオKT8001はまぎれもなく、世界のあらゆる製品中トップに位する高級チューナーであるといい切り得るのである。

トリオのチューナー技術、FM受信の技術は、それはそのまま日本のハイファイ・チューナーの技術を示し、その発展を示すことを知らぬマニアは少ない。

その長年のFM技術の一歩一歩の積重ねが、今日最高品質といわれるKT8001を創り上げたのである。

というのは、トリオは、日本国内においてFM放送がまだテスト電波の時期において、すでに米国市場に数多くのFMチューナーをディーラー・ブランドで輸出していた。これは、おそらくオールド・ワァンなら誰しもがよく知っていた事実であり、61年頃の米国ハイファイ・カタログにはトリオの当時のチューナーとまったく同型の製品をひとちならずみつけることができる。

米国内のラジオ放送ネットワークが、BCバンドからFMに急速に拡がり一都市に数10局のFM局が林立し、びっしりとFMバンド内を埋めつくしている。この受信には単に混信の問題だけでなく、アンテナ入力において他局の強力な電波による混変調、チューナー自体の局部発振回路からの妨害など、従来、全然考えられ得なかった難問題がつぎからつぎにと続発し、チューナーが高感度であればあるほど未知のトラブルをひとつずつ解決せずには前進できなかったのであった。

さらにFMステレオの普及によって問題はマルチプレックス回路内にも及び、チューナーが高級化すればするほど、究明解決を要するテーマが山積してくる。

こうした幾多の試練がトリオのFM技術を作り上げ、それが常に他社の製品にさきがけて新技術を盛り込んだ製品を世に送り出すという見事な成果をあげてきたわけだ。

このKT8001に採用されている新技術の数々、例えばフロント・エンド(受信同調部)に設けられた局部発振のバッファー回路、集中回路による6素子のクリスタル・フィルターさらにマルチプレックス復調回路のダブル・スイッチングなどは、おそらく早晩他社の高級チューナーにも登場してくるに違いない。技術を舞台とした戦いというものはそういう宿命を常に持っている。しかしあえて私はいいたい。トリオの技術こそ、無からそれらの新技術を開発しだその技術陣の努力こそ、本当の「技術」であり、あとからそれを追いかけ、コピーしたものより常に一歩先んじているに違いないことを。

開発途中でいくつかの難点にぶちあたり、それを、こまかくひとつずつ突き破っていく、これが見せかけだけでなく技術を土台から創り上げていくのである。つまり、トリオのKT8001と規格特性上はほぼ同じ製品が他社から出ることはもう時間の問題なのだが、しかしその時になっても、トリオのKT8001の存在は、ますますさん然と輝きを増すに違いない。

トランジスタ・アンプ時代に先駆けたトリオのアンプ陣の、強力なバックボーンとしてトリオのチューナーはますます重要な地位を占めるであろう。

KT8001はその最頂点の存在を一層明確に築き上げるであろう。

サンスイ QR-1500

オットー DCA-150X

ラックス SQ505X, SQ507X

オンキョー Integra 725, Integra 733

パイオニア SA-50A, TX-50A

ソニー TA-1140

テクニクス SB-100, SB-300, SB-500, SU-3100, SU-3400, SU-3404, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-30, SL-40, SH-1010, SH-3400

トリオ KA-3002

岩崎千明

電波科学 10月号(1971年9月発行)

「電波科学テストルーム」より

トリオが全段直結アンプの新シリーズアンプの戦列に、4万円級の主力製品を加えた。

この5万円前後という価格は、コンポーネントステレオにおけるアンプの手頃なレベルを意味し、商品としてこれから大いに売りまくりたい層をねらったクラスである。つまり、中心商品なのである。

私はつい3カ月ほど前、本誌でほぼこのクラスと同じレベルのオンキョー・インテグラ725を、このクラスのベストアンプとして紹介したばかりである。

KA3002にみられるトリオの商品企画のうまさは、この4万5千円のアンプが、倍近いアンプEKA7002とまったく同じ寸法の、同じデザインポリシーのパネルデザインに統一されていることにある。

逆にいえば、KA7002は半値近いアンプとほぼ同じ外観的イメージでとられてしまうおそれがある。

商品、KA3002に対して、メーカー側は、より多くのウエイトをかけているということを、明白に物語るのが、このKA3002のデザインであるのだ。

僅か数カ月で、紹介し賞賛したオンキョーと肩をならべ、少なくとも、私がいつも愛聴するジャズをプログラムとする場合はオンキョーのインテグラ725にまさるアンプが出現したのだ。

さらに、ルックスの点では、おそらく、多くのオーディオファンが、今回のトリオKA3002の方に、より魅力を感ずるであろうことは間違いない。

ルックス、外観上の魅力は、コンポーネントアンプにとってかなりの重要性を意味する。信頼感、融和性というものは、まずその商品に対する外観的な好みから出発するからだ。

慎み深い第三者的な立場と、コンピュータ的な冷たい限で比較したとしても、トリオの新製品KA3002の方により魅力を感じてしまうのは、外観的な企画のうまさがまず物をいっているのだ。

しかし、こういう話の進め方をすると、何か、外観以外の内的な性能において、いいわけがましく聞きとられてしまうように思われよう。しかし、これはただひとつの点だけとってみてもトリオKA3002がジャズを聞くに適しているということができ得る。

このただかとつの点というのは、ほかならない低音のサウンドである。

ジャズサウンドという再生音があるとしたら、それは、ひとつひとつの楽器の音を、生演奏を間近かで聴くときのエネルギーを感じさせるということにつきる。ここで必要なのはクラシックの場合とはやや要求されるサウンドに違いがある。

というのは、クラシックではストリングを中心としたオーケストラのハーモニーこそ目的であって、楽器のひとつひとつのエネルギーではない。

要求されるサウンドが違う以上ジャズに対して低音の音量というか、迫力がまず第一に望ましい。

この点がある故に、ジャズの再生はクラシックのそれよりむずかしいとし、うのが通念だ。

トリオのアンプは、他社に先駆け、トランジスタアンプを手がけて以来、常に、このサウンドの迫力、特に低音のエネルギーを再現するのに非常に優れたキャラクターを示してきた。それは、この新形KA3002においてもはっきりと再確認できたのである。

私はオンキョーのインテグラ725を試聴して、やはり同じことを感じとったのだが、2台を並べて切替えて試聴してみるとトリオの方に、より分があるのを認めないわけにはいかない。

この違いはさらに使用してみて、オンキョーにおいてのプリアンプにあるということと、オンキョーに低音および中高域のソフトな音色を感じることを申しそえておこう。

トリオのこのサウンドの迫力は、価格において倍に近いKA7002と同じ線上にあるものであり、さらに新シリーズのスピーカKL5060AマークIIにおけると、共通のサウンドポリシーにあるのも事実だ。

トリオというメーカーは、どうも製品に対して、正直すぎるようである。

それは、ステレオ専門メーカーの中でもひときわ技術的レベルが高いという一般的な見方が、そのままうらがえしされて映る面なのである。

常に、新らしい技術を他社に先駆けて開発しながら、その商品的な巧妙さの点でいつもあとを追い上げるメーカーに一歩退れをとってしまう。そんな技術屋メーカー的体質が、いつも商売の面にちらつくようだ。

くり返されてきたこういう商売に対する正直さが、今度の普及形アンプにおいては、大きなプラスとなるに違いない。

それは、サウンドのクォリティーが物語る。

回路構成の、おそらく簡略化が、かえって各ステージの設計、特にレベルダイアグラム上の構成に大きな利点をもたらしたのであろう。

普及度といっても質的には高級機との差のない直結アンプでは、トリオの正直さがプラス面のみに作用したとみるべきだ。

トーンコントロール、アクセサリー回路の充実などという月並みなことを今さらここで述べる必要はない。

ただ、はっきりいっておきたいことは、最近の直結アンプすべてに共通していえるのだが、スピーカ側に事故がある場合、または、突然の過大入力によるショックなどが、大きすぎる場合スピーカの事故を誘発し、次の瞬間、アンプ出力段が破壊するというトラブルが発生しやすいというウィークポイントが、直結アンプにつきものだ。

当然出力段保護に万全の対策が講じられていなければならない。

この保護回路に関して、私はKA3002の回路がどう対策を立てているかを見きわめたわけではない。

しかし、実際、2週間の使用においては、かなりの過大入力にもびくともしなかったし、むろん、オーバーヒートなどの出力段のトラブルもまったくみられなかった。

スピーカ端子のショートや、過大入力がつづくと音が一瞬止まるが、すぐにもと通りの音を出してくれ、この時チェックさえすれば、あとはいかなるトラブルの心配もない。

最後にひとこと誤解をといておきたい。KA3002が、ジャズ再生においてのみ優れた性能を示したからといって、それがクラシック音楽ファンには適していないというわけではない。

ジャズの苛酷な使用状態に十分威力を発揮すれば、それは最近のクリアーな録音の迫力に満ちたマルチマイク録音を駆使したクラシック再生に際しても、今までより以上に好ましい結果を得られるに違いない。

ジャズのみを聞いたのは、私個人の好みの問題であって、KA3002が適しているからでは決してない点だ。

〈試聴に用いた横種〉

トリオ KA7002

トリオ KT8001

トリオ KL5060

トリオ KL3060

エレクトロボイス エアリーズ

JBL ハークネス

フィリップス EL3120カセットデッキ

トーレンス TD124+SME 3009アーム

カートリッジ シュアV15/II

エンパイア 888PE

フィデリティ・リサーチ FR5E

グレース F8C

オルトフォンM15, SL−15

米CBS サンタナ/天の守護神

米RCA プレスリー/オンステージ

米コンテンボラリー シュリーマン

テクニクス SU-3404

岩崎千明

電波科学 10月号(1971年9月発行)

「電波科学テストルーム」より

4チャンネル用と銘うった市販アンプは’71年8月未現在では、市場にそう多くはない。

さて、テクニクスSU3404は、パワーアンプは2系統つまりステレオ用のみで、4チャンネル用としてはもう一組のパワーアンプを必要とする。

だが、しかし、というこのことばはあまり好きではないのだが、テクニクスSSU3404は、4チャンネル用と、はっきり受けとって然るべき長所を実に明確に具えている。というのは44チャンネル用としてのボリウムコントロールと、実に効果的で高品質のデコーダを内蔵している点にある。

ボリウムコントロールだけについていえば、トリオの、新シリーズアンプも同様の特長を持っているのだが、デコーダは内蔵していない。

4チャンネルへの変換用デコーダは、山水もトリオも単独形で製品化しており、これは他社でも大体それにならっているようだ。

テクニクスSU3404のデコーダ回路は、これら独立形デコーダと品質の上では対等のものであるし、音質にしぼれば、市販製品中でもベストのものといい得る。このことは、もっと大きい声でいうべきだし、このテクニクスSU3404の4チャンネル用アンプとしての価値を大いに高めている点でもある。

SU3404のパネル面の右下にあるMODEつまみ、これがデコーダ回路である。2CHステレオ、マトリクスA、マトリクスB、ディスクリート4CHの4段スイッチに集約された、この見かけの上ではちっぽけな部分は、どうして、どうして中々の本格派だし、中味の濃い高性能ぶりを発揮する

ステレオから4チャンネル変換の、いわゆる2−2−4方式という、もっとも手ごわい再生における音場の自然さ、SU3404の再生品位はこの自然感という点で、市販デコーダの中でもおそらく最高のものだ。

しかし、考えてみれば当然かも知れない。テクニクスが、すでに発表したデコーダ、たしかSH3400という製品として独立したアダプタは、いかなるエンコーダ(録音側変換装置)にも、応じ得られるように細心の配慮がなされている点において、他を圧倒している優秀機器だ。

その音場の自然な再生ぶりは、耳の良いマニアであればあるほど不自然でなくひずみの少ないのにほれ込んで、4チャンネル否定派だったその立場を変えたくなるほどであったのだ。

さらにつけ加えるなら左右のステレオの合成信号の位相角に対してのいたれりつくせりの配慮が、これほどまでに十分になされている点にもマニアの心理をよく知りつくした設計を思い知らされるのだ。

音が悪かろうはずがない。

この優れた変換回路と基本的に同じものが、SU3404のアダプタとして内蔵されているのである。

SU3404が4チャンネル用と銘うったことに対して、十分にその価値を認めたいのは、実にこのアダプタにあるのだ。

このデコーダ回路は、マトリクスAにより2−2−4方式の変換回路となるが、これがテクニクスのみのきわめて自然なプレゼンスが得られる。さらにマトリクスBにより現在、市販されているマトリクス4チャンネルレコードやFMステレオ放送を4チャンネルとして復元してくれる。さらにディスクリート44チャンネルのポジションではディスクリート4チャンネルのテープや8トラックマガジン用として用いられる。

SU3404は私のリスニングルームにはかなり早い時期こお眼見えした。つまりSU3404と同時にである。それは市場にSU3400が発売される直前であった。

この両者のアンプは外観上からもちょっと見別けがつかないくらいよく似ていたが、音質の点でも、使ってみた所でも全然変ることがない。

それもそのはずで、SU3404は、ステレオ用のSU3400を4チャンネル化した製品なのである。

テクニクスSU3404を聞いて、私はこのアンプを居間にあるエレクトロボイスの新形スピーカシステムエアリーズに接続して使うことに決めた。

それは、テクニクスSU3404の音が、実に品がよく、ふくよかな豊かさに満ちていたからだった。

エアリーズも豊かな音ののぴを感じさせるスピーカであったから、この良さを発揮するにはSU3404が多くの意味でマッチするであろうと考えたからであった。

このエアリーズは、エレクトロボイスの伝統をよく表わして低音の豊潤な響きが国産品にない、つやとなめらかさを実に感じさせるが、それにしてもSU3404でドライブしたときに、このふくよかさは一段と増して、スピーカの箱がひとまわりも、ふたまわりも大きくなったような感じさえしたのだ。

いくら音量を上げても、音のりんかくのくずれることのないのは、見かけによらずSU3404の出力が非常に大きいためだろう。35W/35Wという規格は、おそらくゆとりを十分持っているに違いなく、ハイパワーのまま何時間も鳴らし続けてもびくともしなかったのには、他社の製品でにがい思いをしたことのある私にとっては、実に嬉しかったことを特筆したい。

それでいて、ローレベルの音に対してもクリティカルな反応を示し、ピアニシモでも音は少しもボヤけることがないのは、低レベルでの低ひずみ特性の良さをも物語る。

その音はちょっと聞くと、ややソフトタッチで品が良いけれど、力強さが物足りないのでは……と懸念するが、フォルテのときにも、ジャズのソロの強烈さを堂々と再現してくれるのには驚いた。SU3404にも注文をつけたくなるような点がないわけでもない。

それはプリセットと称するボリウムコントロールのまわりの2重つまみだ。カメラのシボリにおけるプリセットからとったのだと思われるこの機構は、ただ単に見ばえのための飾りでしかない。便利さというよりも、高級品としてのメリットを考えてのメカニズムであろう。使ってみて、プタセットの良さは、いささか納得し難い。

それからスイッチだJBLアンプのスイッチそっくりのやわらかいタッチの切れ味は、中々の魅力ではあるが、しかしこのスイッチのパネルのカットが角形であるのはなんとなく、パネル面の感じをどぎつくさせているように思う。若者向きということを強く意識したパネルデザインということであれば、もっと他のやり方があったのではという気がする。しかしこの角形の穴は、テクニクスSU3404だけのものであるし、デザインの個性という点ではひとつのポイントになっていることは認めよう。

パイオニア SA-80, SA-100

テクニクス SU-3400

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1971年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

テクニクスSU3404、エレクトロボイス社のエアリーズ、エンパイヤ999VE着装デュアル1019──これが8月初め現在の、もっと詳しく言うならば、5月連休以後の私の居間におけるリスニング用システムだ。このシステムで、テレビの音楽番組からカセットでとった自家製ジャス・テープから、むろんお気に入りのジャズの新譜と、生活に溶け込んだあらゆる音楽を楽しんでいるわけだ。

この居間兼食堂は私の生活の場だ。JBLハークネスを置いたリスニング・ルームとはまた違った意味で私にとってこの上なく音楽と結びつきの濃い部屋であり、ここでの装置への要求は、たとえ根本的に同じであっても、リスニング・ルームにおける場合とは少々ニュアンスの違うものだ。その最大のポイントは、「聴きやすい再生」を何にもまして望んでいる点だ.

エアリーズというスピーカーについては、すでに7月号のこの欄で紹介ずみだが、音楽の持つ情感とか雰囲気を良く伝えてくれる点だ。私の好きなシステム・コンポーネントであるが、これらの、その特長をもっとも発揮してくれるアンプ、それがこの部屋での愛器「テクニクスSU3404」だ。

このSU3404は、クォードフォニック用の2チャンネル──4チャンネル変換用のアダプターを組み込まれたものであって、その母型ともいえるのが2チャンネル・ステレオ・アンプSU3400である。

SU3400は、一口に言うならば、老練なハイ・レベルのマニアから、若いオーディオ・ファンまでを対象とした高品質のプリ・メイン・アンプだ。老練なマニアは、このアンプを聴き込んで行くに従ってますます気に入るだろう。長く聴いても飽きのこないすなおさ、長時間聴き込んでも疲れることのない音に惚れこむに違いない。そして若いファンは、このアンプの迫力とゆとりに満ちた重低音、味、どぎつさのないしかし澄んだ輝きにも似た高音の冴えにたまらぬ魅力を感じるに違いない。

私自身にしても、ここに触れたそれらの特長は最初きいたときからまいってしまった。特にエアリーズを接いだときの重低音のゆるがすような響きは、エレクトロボイスが狙うこのシステムの最大ポイントを他の国産アンプには見られないくらいフルに引出している。このアンプSU3404は収まるべきスペースに収めたままになってしまった。

テクニクスのアンプ群は50A、また以前この欄で紹介したSU3600、さらにこの3400とデザインが一作ごとに一新されている。逆にいえば、デザインのポリシーが定まっていないことを指摘できるのだが、ただこれは外観上のことであって、中味に関しては決してデザインにおけるほど一貫していないわけではない。50Aのすなおさと品の良いクオリティはSU3600の一聴派手なサウンドにおいても基調となっているし、さらに3400シリーズになってこの基調の上に加え50Aに近い音色をとり戻したといい得る。

つまり、テクニクス・アンプはひとつのサウンド・ポリシーの上に築かれたアンプなのである。3400になって外観的にメカニカルな面を強め若いファンを意識したデザインに格段と近づいたが、サウンドそのものは外観とは異なり前作3600より一層完成度の高い製品となった。

それは、35ワット/35ワットというハイパワーと、テクニクス直系のサウンド、さらに伝統の全段直結アンプという盛りだくさんのメリットを59、000円の価格でまとめあげ得たという点にある。

この価格はコンポーネント・システムを狙う層にとっては製品レベルともっとも買いやすい価格とを示すものだし、他社のアンプもこのラインに目白押しにあるし、消費者側からみれば選択の幅のひろいクラスなのである。毎月のように新型アンプが市場に送り出されるがSU3400はこの中心にあって、ナショナルというステレオの老舗の良識を示す夜明けの星の如き存在となるにちがいない。

最近のコメント