ビクターのスピーカーシステムBLA305、プリメインアンプMCA-V9の広告

(スイングジャーナル 1972年1月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 91

ビクター BLA-305, MCA-V9

パイオニア CS-E700, SX-616, PL-25E

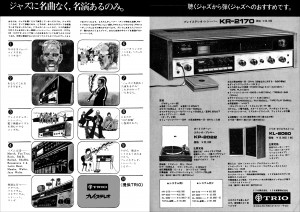

トリオ KR-2170, KL-2060, KP-2022

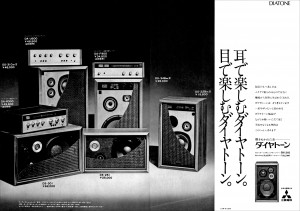

ダイヤトーン DS-22B MKII, DS-31C MKII, DS-34B MKII, DS-251, DS-301, DA-U600, DA-F900, DA-R300

ローテル RS-600, RX-150

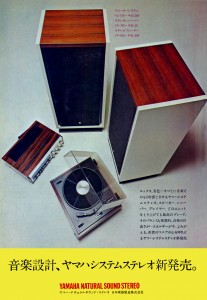

ヤマハ NS-570, CR-700, YP-500

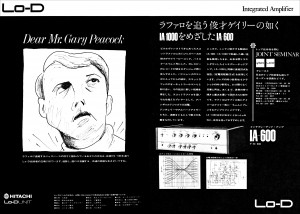

Lo-D IA-600

サンスイ AU-666, TU-666

ビクター MCA-V9, SRP-B33M

ラックス WL500

パイオニア CS-E700, SX-616, PL-25E

テクニクス SB-30, SB-50, SB-100, SB-300, SB-310, SB-400, SB-500, SB-600, SB-700, SU-3100, SU-3400, SU-3600, SU-50A, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-30, SL-40, EPC-205C, EPC-260C, EPC-280C

Lo-D IA-1000

オットー DCA-1300, FMT-1300

トリオ KR-5170, KL-2060, KP-2022

パイオニア SM-3000, SM-101

アイワ TP-1100, TPR-2001

JBL SG520, SE400S, SE460

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)

「supreme equipment 世界の名器を探る」より

71年の看板商品だったアクエリアス・シリーズが評判の割に1型、4型を除き、宇宙的デザインの主要高級品2、3が本国で思わしくないとかの噂。世界のJBLも近頃はその威光にかげりが見えたとか、ささやかれている。

これを吹き飛ばすかのようにプロフェショナル・シリーズが日本にもお目見えして、またまた話題を呼びそうだ。米本国のプロの分野で大手を振って幅をきかせているアルテックと並び、JBLが最近勢いを急進しているという。

今やJBLはスピーカーだけでなくアンプを中心として音響設備に大々的に乗り出しているのである。

JBLがアンプを作り出したのは、自社のスピーカーももっとも理想的に鳴らすという、はっきりした目的を持っている。当り前だがメーカーとしてこれほどはっきりした姿勢を、製品に持たせたことはそれまでにはなかった。JBLが「バラゴン」というステレオの3ウェイのホーン・ロード・システムを発売したときと同時に「エナージァイザ」という変った呼び方で発表したパワー・アンプが、パラゴンのドライブ用だ。スピーカー・システムの後側には、専用の格納スペースさえ設けられている。

このアンプにつけられる名称通り、スピーカーの音響エネルギーの供給用という目的が、はっきりと出ているし、それがJBLの姿勢そのものなのである。この「エナージァイザ」にはパラゴン用とするときの低音上昇のための専用イコライザー・ボードが内蔵されていた。

このエナージァイザはSE400として独立したステレオ用パワー・アンプの形で発売されたが、それと同時に発売されたのがSG520プリ・アンプでグラフィック・コントロ−ラーという名称をつけられた。スライド型のコントロールと、プッシュ・ボタンの切換という当時まったく新鮮なデザインに対して名づけられた。ステレオ・ブームの始まろうとする61年のことである。その翌年には早くもSG520は米国内西海岸のグッド・デザイン製品に選ばれ、品質、デザインとも、ずばぬけた高性能を認められたのは当然であった。

この当時は真空管アンプで圧到的に他を圧していたハーマン・カードン社のサイテイション・シリーズがトランジスタ・ライズされた製品を発表し、今はなきアコーステック・ラボラトリのアコースティック・アンプが好評のもとにスタートした。しかし、現在、そのいずれもが数年前に姿を消し、ハーマン・カードン社もこのトランジスタ・アンプの失敗が原因で大きく後退を余儀なくされマイナーに引下ってしまった。トランジスタ・ライズに早くからふみ切って成功したのはJBLアンプだけなのである。これは実に偉大な技術的成果であり、メーカーの姿勢の正しさをも示すといえるであろう。

かつて初期のSE400を実測してみたことがあった。ステレオ用として同時にフルパワーな出したとき、それはあらゆる周波数で60/60ワットを示した。規格の上ではなんと40/40ワットのアンプがである。現在はSE460としてさらに大きくパワーアップされている。

この直後、私はSG520と、SE400を組み合せて手元におき、毎日のように愛用し、リスニング・ルームのメインとして活躍しているのはいうまでもない。

永年使用してみてはっきり知らされたことは、61年に発表したSG520は10年を経た今日といえとも、これに匹敵する美しく華麗なステレオ・サウンドを持ったトランジスタ型のアンプを知らない。10年たった今においてまさに世界の名器といわれも大きな理由であろう。メーカーのすぢ金をこれほどはっきりと感じさせるアンプはめったにないであろうし、それは10年に渡って何ら変ってはいないのである。

サンスイ AU-888, TU-888

ラックス SQ507X

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ここに紹介するラックスの新型アンプSQ507Xは、この71年秋発表される製品の中でもっとも魅力に富み、その期待に十分応え得る品質を秘めたSJ選定の名に恥じぬアンプである。

ラックスは、同社のベストセラーであるSQ38FDアンプにみられる通り、今日で市場にあるただひとつの管球式を現在に到るも市販、製品化しているきわめて「保守的」な色彩を濃く持ったメーカーである。日進月歩、技術のピッチの著しい。ステレオ・メーカーとしてトランジスタ・アンプが幅をきかせる今日、今だにSQ38FDを商品としているのがこのメーカーのよい面にも悪い面にも出ているのだ。

良い面は、いわずとしれて、高級マニアの欲する技術を温存していることにあり、「音楽のわかる」ことを誇るステレオ・メーカーである。悪い面はこのメーカーの作るトランジスタ・アンプが他社ほどにふるわない原因を作っているともいえるし、名作SQ38FDがラックスの作ってきた今までの数多いトランジスタ・アンプの影を薄くしてしまっているという事実だ。

このSQ38FDのイメージをぶちやぶらずには、アンプ・メーカーとしてのラックスの地位を将来に確保することすらおばつかないのではあるまいか、という危惧はラックスのアンプの高品質を知るものにとって、おそらく共通の懸念であり、またこれからのアンプに対する期待でもあったに違いない。

ラックスが発売したSQ507Xは、まさにSQ38FDの水準に達し、それを追い越したといい得る「最初」の製品である。

このアンプの音に接したとき、このアンプの中味がすでに発売されているSQ505Xとほとんど変ることがなく、ただパワー・ステージを強力な石に換えて出力をアップしただけと聞かされ、それを疑ったほどである。つまり、それほどにSQ505Xにくらべ、音色の向上が明瞭なのである。

深みと、うるおいのある音から、SQ505Xのと同じ回路方式とはどうしても思えないぐらいだ。あえていえば、これはJBLのアンプに近い音であるともいえるし、SQ38F特有の美しい音を受け継いでいるともいえる。

ジャズ・サウンドのとりこになっている私にすれば、今までふれてきたラックスのトランジスタ・アンプの音は、やはりアタックにもの足りなさと歯がゆさをいつも味わうのだが、このSQ507Xに対してはそれが全然なかった。アルトやテナーのソロの迫力、ピアノのアタックのガッチリした響き、どちらもSQ507Xは見事にたたきだした。シンバルの輝きも、ベースの厚いうねりも、楽々と再生してくれた。この深みはかってSQ38FDで得た力強いベースに匹敵し、トランペットの輝きはSQ38FDさえ凌駕していた。このしっとりとして、しかも華麗ともいえるうるおいを他に求めればトランジスタ・アンプではJBLのそれしかないのである。

この艶ややかにして素直なサウンドは、ラックス特有のシンプルな構成のトーン・コントロール回路と全段直結の融合による所産であるに違いない。さらに加えるならば構成ステージをやたら増すことなく、全体にムダを廃しゼイ肉を落し切った構成にあるのであろう。

しかも、このアンプの11kgという重量は電源回路のゆとりあるレギュレーションを意味し、見えない所まで徹底したメーカー技術陣の充分なる配慮をうかがわせる。

ラックスが今秋発象したSQ505X、503Xなどの全段直結アンプ群の最高級品としての誇りと品質とを担って登場したSQ507X、おそらくこのメーカーの今後の発展の強力なる索引力となるに違いない。

最近のコメント