井上卓也

ステレオサウンド別冊「世界のオーディオブランド172」(1996年11月発行)より

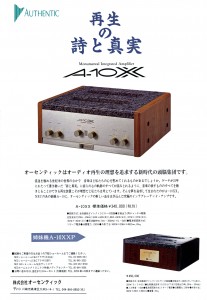

PM16プリメインアンプは、回路的にはSC5+SM5の成果を導入した新HDAM+FETバッファーによる4連アクティヴボリュウム、新設計の超高速OPアンプを使った1段電圧増幅+3段ダーリントン電流増幅と高周波用Trのシングルプッシュプル出力段という構成で、マルチフィードバックに対応可能な高域時定数が少ないメリットをもつ。

また、音質上問題となる出力部の補償コイルを削除し、広いパターンエリアと最小のエミッター抵抗で優れたパワーリニアリティを実現している。大型Rコア・トロイダルとランスと定箔倍率電解コンデンサーによる低インピーダンス電源部には、ダイオードノイズを抑える独自のノイズキラー素子を採用。他に、MM/MC対応フォノEQ、アクティヴフィルター式NFBトーンコントロールなどを備える。注目点は、リモコン対応でのマイコンのディジタルのイズによる音質劣化の問題がクリアーされ、本格派のプリメインアンプとして同社初のリモコン対応化が図られたことだ。

PM16の音は、十分に伸び切った広帯域型のfレンジと、聴感上でのSN比の高さが特徴だ。特に奥行き方向に見通しのよいパースペクティヴとナチュラルに立つ音像定位感は、基本的特性に優れ、さらにオーディオ的にリファインされたアンプのみが聴かせる、わかりやすい音質上のメリットである。

最近のコメント