サンスイのエレクトーンクロスオーバーネットワークCD5の広告

(スイングジャーナル 1969年4月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 111

サンスイ CD-5

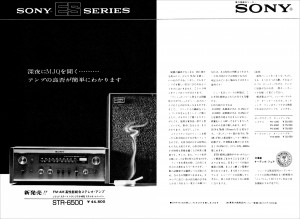

ソニー STR-6500

岩崎千明

スイングジャーナル 4月号(1969年3月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ソニーのこのSTR6500を私が知ったのは、秋の大阪のオーディオ・フェアであった。私はその価格を知ったとき本当に驚ろいた。

国産はおろか全世界のハイ・ファイ市場においてその高品質が抜群のTA1120をはじめとして、SJ誌増刊でも私が選んだチューナーつき6060も、ソニー・ブランドのアンプはきわめて高品質だが、高価格と相場がきまっていた。もっとも高価格といっても、このずばぬけた性能と、内部の金のかかったパーツ群をみれば、コスト・パフォーマンスという点では、あるいは一番のお買徳かも知れない。もし他のメーカーでこれだけのものを作ったら、おそらく倍近い価格をつけるのではないか? と思うくらいである。

このソニーが新製品に4万円台という価格をつけた! 安いことに驚いたのではなく、このクラスのアンプにソニーが乗りだしたという事実についてである。

4万円台ながら、前面パネルのデザインやつまみ、パネルの仕上げは今までの路線上にあるもので、一見6万円台を思わせる豪華さである。手を抜かない仕上げがソニーのハイ・ファイ・メーカーとしての貫禄をにじませている。しかし、私は編集部が持参したソニーのアンプのパッケージを手にしたとき、ふと懸念を覚えた4万円台という価格からか少し軽すぎるような気がした……。スピーカーをつなぎ、音を出したとき一聴して従来のソニーとは違うものを意識させられた。今までの音が、ソニーが宣伝文句によく使っていたように冷たさを思わすほど「透明度の高い音」を感じきせるのに対し、この新型アンプは、冷たさは少しもなかった。むしろ暖かくソフトな音である。もっともこれは従来の代表製品1120の音が高いレベルにあるのでこれとくらべてはじめて感じられるのだが。

この音は4万円台の価格と共に購売層を意識して創られたものだろうと思う。音キチやオーディオ・マニアのすべてを納得させることはできなくても、音楽を愛する人には共感と、賛辞をもって迎えられるに違いない。

ソニーはいまや、全世界の市場をトランジスタ・ラジオとテープレコーダーで占めてしまうほどの大メーカーである。この大メーカーの優秀な技術力をハイ・ファイに傾けて1120という傑作を世に送った。この企画はいかなるアンプよりも優れた製品という当初の目的がほぼ完全な形で達せられているといえよう。高度の音楽マニアやハイ・ファイ・マニアを納得させてしまうハイ・クォリティの音が実現されたのであった。

同じメーカーが今度は一般的な音楽ファンのための音作りがなされたアンプをひっさげて、市場のもっとも大きな需要層にのりこんでくるということ。このメーカーの新しい姿勢に、私は驚きと脅威を感じたのである。

おそらくこのアンプは、高い人気を持って売れるであろう。歪の少ない、ウォーム・トーンが若い音楽ファンを良い方向に導いて、優れたハイ・ファイ・マニアを多く育ててくれることを期待しよう。

そして、それゆえに私はひとこと付け加わえたいことがある。それはこのアンプが、あくまでも日本の小住宅用のものであることを……。大音量を必要とする12畳以上の部屋で使用する場合にはものたりないかも知れない。理論的なものを述るとむづかしくながくなるので、終りに私はここでこのアンプを生かした組合せの方法をひとことつけくわえたい。リスニング・ルームであるがこれは、できれば6~8畳までの部屋で、さらに組み合わすスピーカー・システムは、高能率なものを推めたい。

パイオニア SX-45

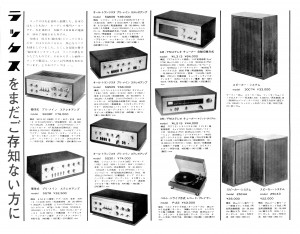

サンスイ AU-222, AU-555, AU-777, TC-505, BA-60, BA-90, TU-555, TU-777

ラックス SQ606

トリオ KA-4000, KT-5000

ラックス SQ78, SQ606

オルトフォン SL15, 2-15KJ, RS212, マランツ Model 7T, Model 15

JBL SA600

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1969年2月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

私のリスニング・ルームには時折米国のハイファイ・マニアが出入りする。都下の米空軍基地の将校たちである。米国ハイファイ界のニュースなども話題になるが、彼らにとってもジム・ランシングという名は超高級イメージである。日本ではジム・ランシングと同じ程度にハイ・グレードと思われているARスピーカーというのは優秀品には違いないがどこにでもあり、いつでも買える身近なパーツのようだ。ところが「ランシング」のブランドは多いに買気をそそられる魅力、またこれを使うことによる大いなるプライドを持てる商品というように価値づけられているようである。

ジム・ランシングは本来スピーカー・メーカーで音響専門であったが60年代に入って、ステレオ・アンプを発売した。それ以前から「エナジザー」と名でパワー・アンプが出ており、ごく高級のスピーカー・システムに組み込まれて存在した。

独立したアンプ商品としての第一陣はプリ・アンプSG520であったがパワー・アンプを組み込んだSA600が、2年ほど前から米国内で発売され、マニアに注目されている。このSA600の優秀さはいろいろな形で、昨年中の米国オーディオ誌に採り上げられているが、その代表的な一例を68年春のエレクトロニクス・ワールド誌にみてみよう。この雑誌はかなり技術的な専門誌であるが、この号には、米国市場にある20種の代表的なアンプの特性を権威ある研究所でテストした比較書がのせてある。

その試聴結果をみて、私は眼を疑ったほどである。ジムランSA600の最大出力についてメーカー発表の規格値は左右40/40ワットの最大出力になっているのに、試験によると「60/60ワットを超える出力がとり出せる」となっている。つまり規格値を超えること50%も最大出力が大きいという点である。むろん20種のテスト製品の中で、これほどゆとりある設計は、ジムランのアンプだけであることはいうまでもない。

この点にジムランというメーカーの製品に対する考え方、メーカーのポリシーを感じることができる。ほかの性能も一般のアンプにくらべてずばぬけて優秀であり、20種中、ベストにランクされていたのもむろんである。

SA600のこの優れた性能は、あなたが技術的にくわしい方なら、このアンプの回路をみれば完全に納得がいくはずだ。そこには普通のアンプとは全然違った技術を見ることができよう。コンピューターの中の回路と同系の、バランスド・アンプの技術が中心となっているのである。ジムランでは、これをTサーキットと呼んでおり、ハイ・ファイ用として特許回路である。コンピューターと同じくらい厳しく、しかも安定な動作がこの回路でなら楽々とこなせるはずだ。SA600のこのTサーキットはジムランのもうひとつのアンプSE400シリーズに採用されているが、さらに後面パネルはスピーカー組込み用SE408パワー・アンプの前面パネルとまったく同じデザインであり、パワー・アンプがほとんど同じことが外観からもうかがい知ることができる。アンプの後面についているべきターミナルは、ジムラン独特のケース底面に集められており、実際に使用の際の合理的な設計が、身近に感じられる。

SA600は日本市場価格は24万だが、プリ・アンプSG520がデザインこそ豪華だがほぼ同じ価格。さらにパワー・アンプSE400シリーズが、20万円弱ということで、この両者を回路的に組み合せたSA600の価格としては割安で、このアンプがベスト・バイとなるのもうなずけよう。

パイオニア SA-70, SC-70, SM-70

ソニー STR-6500

ソニー STR-6500

パイオニア TX-50, TX-90

パイオニア SA-90

トリオ TW-31, AFX-31

ラックス WL515

トリオ TW-31, AFX-31

パイオニア SA-70

パイオニア SC-70, SM-70

ソニー STR-6500

ラックス SQ505

岩崎千明

スイングジャーナル 1月号(1968年12月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

昭和のごく初めのラジオが普及期を迎える頃から、戦前の電蓄大流行の時期は今日のステレオ大全盛期と同じように多くの国内の新進メーカーが隆盛をきわめた。その中にあって、高品質のスイッチ、端子類、ソケットの類のメーカーで規模は大きくないが、ひときわ有名だった錦水堂というキャリアの長いメーカーが関西にあった。このメーカーはトランスをも手掛けていた。このトランス類を初め、全商品ともかなり高価であったが、みるから豪華な神経の行き届いた仕上げのたまらない魅力であった。私の家に戦前直前、つまり昭和16年頃作られたと思われる錦水堂と銘うった多接点のロータリー・スイッチがあるが、引張り出して確かめたら30年後の今だに接点不良を起すことなく、使用に耐えそうである。この錦水堂こそ、今日のラックスなのである。

高品質という言葉はいろいろな意味を持っているが、ラックスのアンプの場合は特に信頼度が高いという点が強いようだ。

ラックスのステレオ・アンプにSQ5Bというのがあるが、これは昨年末やっとカタログから姿を消したが、過去8年間にわたって、ままりステレオが始まってから、ずっと作られていたという日進月歩の電子業界にあって、まったくまれな存在の驚くべき製品であった。これも高い信頼性の裏付けであろうが、こんな例はラックスではちょっとも珍しくはない。SQ38Dというアンプもそうだ。今から4年前の製品で、しかも今なおマイナー・チェンジを受けたSQ38Fが現存し、管球式のステレオ・アンプとして貴重な存在にある。昭和初期からのラックスのポリシーは、ステレオ全盛の今日なお輝きを失っていない。トランジスター・アンプが各社からぞくぞく発表されるや、管球アンプで「もっとも頼りになるアンプ」う送り続けてきたラックスの、トランジスター・アンプが待たれた。それが1昨年末発表されたSQ77Tであり、そのデラックス・タイプが、301であった。SQ301は、管球アンプの音を、トランジスター・アンプによって実現すること技術を集中したと伝えられた。それは当時の他社のトランジスター・アンプとはかなり異った音色で、それが、ファンだけでなく専門家の耳さえも賛否の両論に別かれさせた。これはSQ301の存在が、アンプ界において大きなウェイトを占めていたからにほかならない。

’68年後期、つまり昨年の後半になってやっとラックスも今までにない意欲的な姿勢を示した。それがSQ505、606アンプの新シリーズの発表なのである。この新製品は、まさにラックスのイメージを一新した。ここには今までの、のれんを意識した老舗の感覚は見当たらない。しかし今までの永いキャリアは、全体の貫禄の中にずっしりと感じることができる。だがパネルにおけるデザイン、アンプ全体の仕様はまるで違う。フレッシュだ。まるでジムランのインテグレイテッド・アンプSA600にあるような、センスのあふれる仕上がりだ。パネルやつまみのつや消しや磨き仕上げの良さにもその新しいセンスがみられ、しかもスイッチの感覚に昔からの技術的神経の細かさが指先を伝わってくる。このアンプの音は前作得スキュー301とはかなり違う。もっと澄んだ音で、301をソフト・トーンとすればかなりクリアーな感じである。しかし、それでも他社のアンプとくらべると暖かさを感じる。いわゆる真空管的といわれているウォーム・トーンだ。

つまりラックスのアンプに対する音楽的良心はフレッシュなセンスのSQ505にも少しもがけりなく光っているのを感じる。

最近のコメント