ソニーのレシーバーSTR6500、STR6060の広告

(スイングジャーナル 1969年9月号掲載)

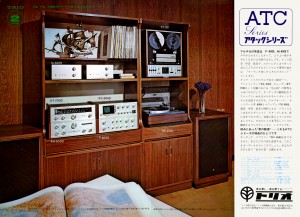

Category Archives: アンプ関係 - Page 109

ソニー STR-6500, STR-6060

パイオニア CS-10, CS-A77, SA-50, SA-90, TX-50, TX-90, PL-25D, PL-31D

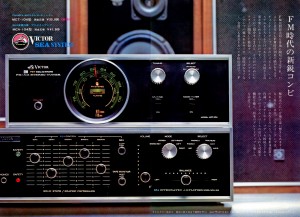

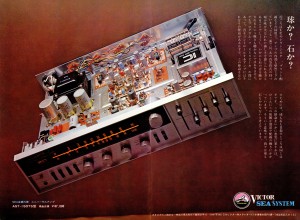

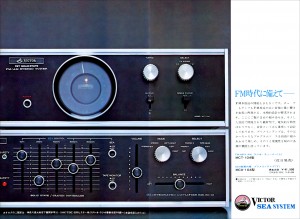

ビクター MCA-104, MCT-104

パイオニア SX-100TD

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

米国でハイ・ファイ・ショーと並ぶコンシューマー・エレクトロニクス・ショー略してCEショーがこの6月下旬にニューヨークで盛大に開かれた。今年の特長はハイ・ファイ・ショー的な色彩がかなり濃く、大規模な電気メーカーの参加がなかったかわり、各メーカーの強い意欲が強烈に出ていたという。そして特に注目されたのは日本のハイ・ファイ・メーカーの著しい進出ぶりである。

その中心はなんといってもハイ・ファイ・アンプである。この数年間、各メーカーによる米国ハイ・ファイ市場のすざましい攻勢はすでに何度も語ってきたが、その猛烈ぶりと成果が今度のCEショーでもはっきりと出てきたのである。ハイ・ファイ・ステレオ・アンプはごく一部の超高級品を除き、日本製品が市場をおさえてしまったのである。

この猛烈なアンプの進出は、しかし一朝一夕に築かれたものではない。トランジスタの回路技術、生産性の高い、しかもクォリティと信頼性の点からも米国製品を上まわる量産技術の蓄積が今日の国産アンプを創り上げたのである。

コンシューマー・レポート誌のテストにおいての報告によると、米市場における主力製品20種をテストした結果、性能も優れ、コスト・パーフォーマンスの点で推薦された製品の中の4種は日本製であった。

そのひとつの詳細なテスト表をみると多くの点で圧倒的に他をしのぎオーディオ全般にわたる優れた性

能、特に歪の少なさと120ワットの大出力特性を持っていた。その名はパイオニアSX1000TAで国内向けSX100TAと諸性能は全然変ることのない輸出用製品である。これがSX100TAの名声を、国内でも一挙に高めるきっかけとなったことは間違いない。SX100TAは、その後日本においてもチューナーつきアンプのベストセラーにのし上った。

高価な高級品に多くの魅力をおりこんでまず新シリーズを発表し、次第に普及型にその範囲をひろげていくという。いつもの方法がトランジスタ・アンプではとられなかった。それは多くの点で出おくれたが、しかし賢明な着実な戦略であった。トランジスタにつきものの、多くのトラブルや技術的難点は、まず普及型から始めることにより容易なレベルから次第に高度な技術水準に無理なく達することが可能であり、そのため製品に対するクレームは避けることができたと見られる。

トランジスタ化によって失敗した例は限りなく、そのすべては製品の不完全さによるクレームが原因であり、パイオニアはそれをもっとも安全にさけたのである。そして、パイオニアが自信をもって世に送ったトランジスタ・アンプの豪華型こそSX100TAであった。すでにあった他社の製品をもしのぐ性能は決して隅然でもなく幸運でもない。パイオニアの技術力を示したのだ。

今まで、トランジスタによるといわれたスティーリーな音は、探しても聞き出すことが出来ない。ウォーム・トーンといわれた管球アンプ特有の音と共通のサウンドが、片側50ワットという強烈な迫力を秘めて発揮されたのである。その音の秘密は従来のこのクラスのアンプをひとケタ下まわる歪の少なさが大きな力となっているように思われる。

SX100TAのパネル・デザインを改め、スイッチをまとめたのがSX100TDである。米国市場にはさらにパワーアップしたSXT1500Tもあるが、チューナーつきアンプのロング・ベスト・セラーとして、世界の市場に君臨してすでに2年、この級のアンプの新型はおそらく必要ないだろう。まぎれもなく世界一のチューナー・アンプなのだから。

ビクター AST-150TS

ラックス SQ505

ビクター AST-217TSb

テクニクス SU-50A (Technics50A)

菅野沖彦

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

すばらしいスピーカーであるはずなのになんとなく音が残らない。一体どうしたんだろう。カートリッジを変えてみよう。たしかに音はよくなった。しかし、いつかよそできいたこのスピーカーはもっとしまった音で、明るく音がのびのびしていた。そうだ部屋のせいかもしれない。部屋の改造はそう簡単にはいかないから、しょうがない締らめるか……。アンプというものは純粋に電気的な動作をするもので、音響機器のパーツの中ではもっとも進歩したものだというから、アンプのせいではあるまい? なんでも、周波数特性は10Hzから100KHzまで±1dbなどというアンプが珍らしくないというし、この周波数範囲は我々の耳に聴える範囲をはるかに上廻っている。しかも±1dbということは、どの周波数ポイントでもほとんど凸凹はないということだから、特定の音の強めたり弱めたりする心配はないわけだ。出力だって、このアンプはミュージックパワー50ワットということだし、50ワットといえば大変な出力で、事実今ツマミの位置を90度ぐらい廻したところで、音量は十分だ。つまり出力にはまだまだ余裕があるっていうことだろう。そうそう、音質に害を与える最大の敵は歪だそうだが、その点でも、このアンプのカタログをみると高調波歪率0・5%以下とある。なんでも1%以下の歪ならあまり問題にならないとか本に書いてあったっけ。そうだ、ダンピング・ファクターとかいうものがあるんだっけな。どれどれ、8Ωで15以上とか書いてあるぞ。他のアンプはどうだろう。あれ? こっちのは50とある。ダンピング・ファクターは大きいほどよいとか、奴がいっていたな……? いや待てよ。本にはそうは書いてなかったぞ、ダンピング・ファクターのちがいで音が変ることは事実だが、大きいからそれだけ音がいいとは限らないと書いてあった。しかも、10以上になると20〜30になってもほとんど変化はないと書いてあったから、15あれば十分だろう。しかし、それならどうして普及品から高級品まで値段の開きが10倍にもおよぶいろいろなアンプがあるんだろう? 高いアンプは大出力のものが多いけど、ただ大きい音を出せるというだけなのだろうか? 大きい音はこれ以上必要ないんだが、音質がよくなるというのなら高いのを使ってみたいなあ……。

こんな悩みは、オーディオに関心をもつ人の多くが経験されることだろう。アンプの値段は果して音質に大きな影響をもつものだろうか。論より証拠に、このナショナル・テクニクス50Aを使ってみたまえ。アンプがいかに音質に大きな影響を与えるものかが明瞭になるはずだ。このアンプは、ナショナル・テクニクス・シリーズ初のトランジスタ・アンプで、その回路構成は理論的によしとされている各種新回路を積極的にとり入れた最新鋭機である。トランジスタ・アンプのほとんどがOTLといって出力変成器を省いたものだが、このアンプはさらに出力段コンデンサーも取りはずしている。そのためには2電源方式を採用してバランスの安定を計るというこった方法をとっている。また増巾段の結合コンデンサーもとりのぞき全段直結回路にして多量のNFBをかけ、その安定化は2段差動増巾回路という方式によっている。その結果、低域まで非常に安定したNFBがかかり、しかも5Hzまで素直にのびたという。

先程の疑問の中に、アンプの出力、ダンピング・ファクター、周波数特性、歪率などのスペックが出てきたけれど、たしかに、こうした物理特性は欠かすことの出来ない大切な要素で、特性はよいほどよい。しかし、特性要素というのは測定の条件によってかなりちがったものになるし、これを完全に理解することは一般には無理なことだろう。専門の技術者だって、カタログ・データからそのアンプの性能を推しはかることは不可能なのである。だからこそ、試聴室でこれを借りてきて、いろいろとテストしてみたわけだ。実に締った豊かな音のするアンプであった。アルテックのA7という大型スピーカーも、一般のブックシェルク・タイプのスピーカーも持前の本領を発揮して朗々と鳴る。それにデザインも実によい。イルミネイション式のブラック・パネルもジャズを聴く雰囲気にはピッタリ。95、000円とかなり高いが、それだけの値打はある。外国製の数十万のアンプと匹敵できる。テクニクス・シリーズの徹底した物を創るについての熱意とクラフトマンシップが伺える作品だ。レイ・ブラウンのベースののび。エルビンのドラムスのパルシヴなアタック、日野皓正のペットのハイノートの破れるような音がピリッと締って小気味よい限りであった。

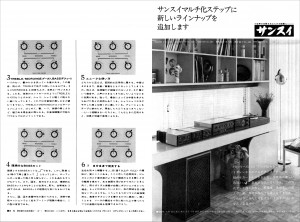

サンスイ CD-5

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1969年8月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

「マルチ・アンプにしたいのだがまず手始めにどうしたらよいか」という質問が、やたらに多い。本誌の技術相談はもとより、時々顔を出しているメーカーや専門店のオーディオ相談などで、今までのマニア達に加えて、近頃は、これからステレオを買おうとする程度のごく若いオーディオ・ファンやジャズ・ファンなどの熱心な問合せが、マルチ・アンプに集まる。

マルチ・アンプ方式では、プリアンプの出力を高音・中音・低音と分けるためのディバイダー・アンプが必要だが、この製品は意外と市販品に多くはない。古くからあるL社のFL15、これはクロスオーバー周波数の選び万に限度がある。現在市場にあるビクター200、ソニー4300、山水のCD3と今回発売されたCD5の4種である。あとはマイナーレーベルの局地的な製品しかない。T社は最近発売し予告されているが市場にはまだ出ていない。

マルチ・アンプ時代としては意外に、ディバイダー・アンプの製品は少ないのである。そしてかなり初級とみられるオーディオ・マニアにも求めることができ、使いこなせることができるディバイダー・アンプは、今までは皆無であった。そして、その穴を埋めたのが今日の山水CD5である。、

1万円台という今までの製品の1/2〜1/3の価格がまずうれしい。ディバイダー・アンプは本来、量産がむつかしいので、どうしてもコスト高になるが、山水のこの価格は、アマチュアがこれを自作する場合のパーツ代にプラスα程度の驚くべき価格なのである。おそらく、メーカー側としての狙いはマルチ・アンプ推進のためのサービス製品としてディバイダー・アンプが企画されたためではないかと思える。

安いから普及型なのかと思うと決してそうではない。本格的なかなりのレベルを狙った製品だ。それはマルチ・アンプ方式自体が、非常に高いグレードを狙ったシステムであるだけに、文字通りそのかなめともなるべきディバイダー・アンプなのだから相当なクオリティーは絶対だ。

まず、クロスオーバー周波数、3チャンネルのときは低音と中音の分割周波数が200、340、560、900ヘルツ、高音と中音の分割周波数が2・5K、3・6K、5K、7K各ヘルツとそれぞれ4ポイントを自由に選ぶことができる。そして2チャンネルのときは、不要側を2CHポジションにして必要周波数の1点を選んでおけば、低音がその周波数で分割される2チャンネルとなる。つまり上記のどの周波数でもひとつを自由に選び得るわけである。さらにシャーシー下部の切換スイッチで分割周波数の減衰特性をオクターブ6デシベルにも、12デシベルにも選ぶことができるというのもこまかい配慮である。使用スピーカーさえ十分広いfレンジを持っていれば、オクターブ6デジベルの方が「位相歪の点で有利」という説があり、ごく高級なマニアではそれを希望することもあるからだ。

CD5の親切な行届いた設計はこの切換を不用意に違うポジションに切換えたりして、スピーカーを破損させたりすることのないようにロックがついていて、一度セットしたクロスオーバー周波数切換スイッチはロックを外さなければ切換えられない。音量レベルには一般の中高音にくらべて能率の低い低音スピーカー用を考慮して低音レベルは最大のままでついていないが、中音・高音が前面パネル左右別々についている。

一般にマルチ・アンプのレベル調節はむつかしいがこのCD5には超ハイ・ファイ録音のジャズ的な、チェック・レコードが付属してアナウンスの声、ベース、ドラム、シンバルなど楽器の音を聞きながらレベル調節ができるのは嬉しい。

SJ試聴室のアルテック・A7もCD5によるマルチ・アンプで重低音は一層迫力を増し、アーチー・シェップのファイア・ミュージックにおいて「マルコム」のデイビッド・アイゼンソンのベースに緊張感と迫真力が一段と加わるのを意識させられたのであった。

サンスイ AU-777D

JBL SG520, SE400

瀬川冬樹

ステレオ 9月号(1969年8月発行)

「世界の名器」より

カートリッジやテープヘッド、マイクロフォンやスピーカー等のトランスデューサー(transducer)に対して、アンプが取り扱うのは純粋に電流の増減だけで、従って、オーディオ・パーツの中でアンプは解析が最も容易な部分といわれる。たとえば、A、B二つのスピーカーを聴きくらべて音質が違うと判っても、現在の理論では、その違いが何によって生じるのかを十二分に解明することができないが、アンプの方は、たとえばAというアンプの電気特性を測定すれば、それとほとんど変らない音のアンプを再現することができる。再現はできるがしかし、アンプとはほんらいそれほど個性的な音色を持つ筈がなく、持つべきでもない。アンプの中を通って増幅されてくる音には、できるだけ色がつかないことがよい。……とおろかにもわれわれは承知してきた。たとえばマランツのアンプなどは、いかにもそういう理解が誤りではなさそうだと思わせる音質で鳴る。

JBLとマッキントッシュのアンプの音が、そのことに疑いを抱かせた。たとえばマッキントッシュの底力のある肉づきの豊かな、JBLとくらべたらやや大味ながらグラマラスな量感を持った音質は、ほかの多くのアンプからは聴くことができない。

そしてJBL──。小味でピリッと胡椒が利いて、いささか細身だがシャープによく切れこみ、まるで幕一枚取除いたように音量を絞ってもディテールの失われないその音質は、スコアのどんな片隅までも照し出すような、演奏会場とリスニング・ルームが直結したような錯覚をおぼえさせる。はじめてこの音に接したときの驚きといったらなかった。

*

アンプの特性は九分通り解析できる。JBLのその類のない音質も、電気特性でいえば、主として可聴周波数の上端をわずかに盛り上げた意識的な音作りの結果だと、エンジニアはしたり顔でいうが、マッキントッシュ以前に、JBL以前に、誰がこれほど魅惑的な音を作りえたか。アンプで音をこしらえてはいけないというが、それならアンプ以外のどのパートで、こういう音が作れるのか。

作る、といっては誤解が生じるかもしれない。JBLのこの独特の切れこみは、しかし原音のイメージを損なうといったたちのものでは絶対になく、これ以上胡椒が利いたら鼻もちならないだろうといった、ギリギリのところで危うく踏み止まっている。これ以上は度が過ぎるという微妙な一線を嗅ぎ分け、その崖っ渕まで大胆に踏み出すことが、いわば「奥義」といわれる性質のものであることはいうまでもないが、そういう音質をアンプに於て、あえて作りあげたという点が、第一級のスピーカーを生み育ててきた彼等の知恵であったのだろう。JBLの中を吹き抜けてきた音には、だから不思議な清涼剤が微妙に利いて、爽やかな高原のオゾンを漂わせる。

*

もともとスピーカー・メーカーであったJBLが、アンプの市販に手を染めたのはそんなに古い話ではなく、一九六三年の秋に、いまのSE408Sの前身であるSE402が、エナージャイザー(Energizer)の名で発表されたのが最初のことだ。マランツやマッキントッシュが、まだトランジスターに踏み切りかねていた時に、JBLは最初の製品からTRアンプをひっさげて登場したわけだが、一九六五年、JBL・T回路と称する全直結のユニークな回路を採用したSE400Sの出現によって、JBLのアンプに対する評価は決定的なものとなった。さらに翌66年、プリメインのSA600が市販されて以来、JBLのすばらしい音質が広く知られるようになったわけである。

SE400S、SE408Sは、80ワット×2の出力時にも歪(高調波歪、混変調歪とも)が0・15%という驚異的な特性が公表されているが、実測データではこれよりさらに歪が少ないと報告され、その少しの濁りもない澄んだ音質が裏づけられている。そして一般のパワーアンプと最も変っている点は、指定のイコライザー(特性の補整回路)をとりつけると、JBLの各スピーカーシステムに対して、周波数特性やダンピング・ファクターをそれぞれ最適値に調整して、スピーカーを理想的なトランスデューサーとしてドライブする。これがエナージャイザーの名称のゆえんである。

SG520は、一九六四年に発売されたプリアンプで、ストレート・ライン型のボリュームや、イルミネーティング・プッシュボタンによって操作を視覚的に整理した、いわゆる「グラフィック・コントローラー」である。450ドルという、家庭用としては最も高価なプリアンプで、音量バランス調整用の1kHzのテスト・トーン発振器を内蔵していることはよく知られているが、SE400S(又は408S)と組み合わせ際に、リレー・コントロールF22を追加すると、aural nuL(オーラル ナル)バランシングとJBLが名付けるところの、スピーカーからの音が最少になるようセットすると音量バランスの最良点が調整できるという合理的な動作をするようになる。なお、各モデルの型番のうしろにEがつく(例=SE400SE)ものはエクスポート・モデルの意で、電源電圧が220Vと117Vに切換えられること以外、何ら変らない。

SG520の卓抜したデザインに対して、一九六五年度のWESCON工業デザイン・コンペテーションから、最優秀賞が授与されていることも附記しておこう。

(註)トランスデューサー

エネルギー変換器のことで、たとえばオーディオでは、空気の振動(音響エネルギー)を電流(電気エネルギー)に変換(トランスデュース)するマイクロフォンとか、その逆のスピーカーなどのパーツを総称している。アンプは電流というひとつのエネルギーの増減を行うだけで、トランスデュースは行わない。

最近のコメント