パイオニアのエレクトリッククロスオーバーネットワークSF70の広告

(スイングジャーナル 1970年7月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 103

パイオニア SF-70

ラックス SQ503

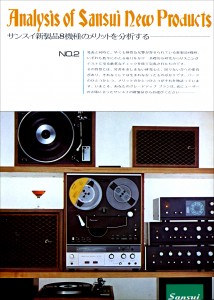

サンスイ AU-666, TU-666

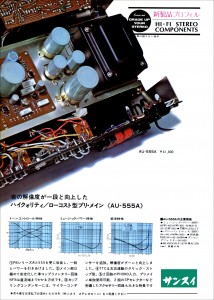

サンスイ AU-555A

パイオニア SX-90

オットー DCX-1300

ソニー TA-1166, ST-5300

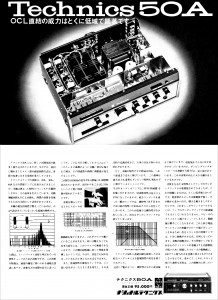

テクニクス SU-50A (Technics 50A)

パイオニア SA-70

岩崎千明

スイングジャーナル 6月号(1970年5月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

ステレオ・ハイファイの隆盛と共に生長し、その急上昇カーブはしばしば経済誌や週刊誌にとり上げられるところとなり、専門メーカーの中でもひときわ頭角を現わした第一級メーカー、それが「パイオニア」だ。

スピーカー・メーカーとしてスタートを切っただけにスピーカーには傑作、逸品が陸続としていて不思議はない。そしてこれらスピーカーに並んで市場においてもっとも好評なのがPLシリーズのレコード・プレイヤーである。PL41を始めとして文字通りベストセラー製品が続いて、スピーカーだけでなくあらゆるセクションに優秀な技術を誇り得る体制がステレオ専門メーカー、パイオニアに築かれつつあったのである。

その時点、正確にいうと2年前に新シリーズがSA70をきっかけに発表されたのがあった。

パイオニアのアンプは、それまでにもなかったわけではない。いやそれどころか、対米輸出を始め多くの製品がスピーカー同様世界にバラまかれていた。しかし国内市場では、レシーバーと呼ばれるチューナーつきアンプにのみ重点が置かれ、マニア・ライクなプリ・メイン・アンプは、常に他社の独歩を横目でにらんでいたとしかいいようのないものだった。

マニアの層が厚くなり、若い層がプリ・メイン・アンプに手を出すようになった2年前、やっと売る気になったのであろうか。商品企画としても十分納得できる製品が待望の中で発表されたのであった。それがSA70でありSA90だ。

SAという呼称はステレオ・アンプのイニシャルからであろうが、パイオニアの従来のSAアンプにくらべて、SA90、70、50の新製品ははっきりと区別される。それはまず、トランジスタ化されたプリ・メイン・アンプであり、さらにつっこんでいうと量産性を十分に考慮されている製品である。それまでのSAアンプは真空管による構成であった。トランジスタ化されたのはレシーバーのみであった。逆にいうとレシーバーにおいて研究し尽された技術の蓄積が新シリーズのアンプの土台となっている。それは、単なる技術だけでなく、実際のパーツ、プリント板の各部においてもハッキリと認められる点である。例えばトーン・コントロール・セクションのプリント板はすでに量産され全世界に送り込まれているレシーバーの一機種と全然変らないもので新型アンプに「流用」されているという具合である。このパワー・セクションはあのレシーバーと共通部分、という組合せによって、パーツのクリアランスは少数生産の時よりはるかに押えることができ、ひいては製品の質の均一性、信頼性を高めることになっている。さらに重要なこと、特に需要者にとって重要なことはこの量産性が製品のコストを引下げる点である。

新型アンプは同じ級の他社製品とくらべると、明らかに割安だ。同じ価格ならパワーが大きいとか、アクセサリーが豊富な点だ。

SA70のムービング・コイル型カートリッジ用ヘッドアンプはこの価格の他社製品には見られない。

そして安いからといってその再生音は少しも濁りがなく、素直なトーンクォリティは多くの専門家も認める所である。大出力に支えられた低音の量感、歪の少なさに基づく中音から高音にかけての品の良いスッキリとしたソフト・タッチ。

トランジスタ化されて一段とパワーを望まれるとき、パイオニアのアンプの魅力はまだまだ尽きることはないがコスト的に見てベストバイにはSA70が強いだろう。爆発的というわけにはいかない。しかし、本当のベストセラーというものはこのように長く、じっくりと売れる製品をいうのである。

最近のコメント