菅野沖彦

ステレオサウンド 49号(1978年12月発行)

「第1回ステート・オブ・ジ・アート賞に輝くコンポーネント49機種紹介」より

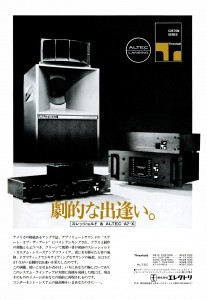

常に〝ステート・オブ・ジ・アート〟に選ばれる製品は、そのバックグラウンドが重要な要素になる。ジェームス・B・ランシングというスピーカーメーカーは、アメリカにおいてアルテック・ランシングと並んで非常に由緒の正しい、歴史の長い名門ということができる。そのJBLの現行のスピーカーシステムの中で、最もロングライフな製品であり、かつ、まさに〝ステート・オブ・ジ・アート〟の名にふさわしい風格を備えた製品は、このD44000パラゴンであろう。そこには、水準以上の高級品というばかりでなく、造りあげた人の情熱と精緻なクラフツマンシップを感じさせる何ものかがあるのである。

おそらく、現在このパラゴンというスピーカーシステムを実際に見て感動しない人はいないだろうと思う。とにかく現在のJBL社の最高級ユニットであるLE15A、375+H5038P、075を、あの独創的なデザインの手の込んだエンクロージュアに収めているのである。そうした最高クラスのユニットを使いながら、それをいささかも感じさせないこの優雅なデザインは、あくまでもコンシュマーユースとして、インテリア的にも十分に考慮され、しかもステレオフォニックな音場を見事に再現してくれるのである。

この木工技術の極致ともいえるスピーカーシステムは、今後いつまで造りつづけられるのだろうか。私としてはできるだけ長い間存在し続けでいてほしいと思うのだが、そう感じさせること自体、このスピーカーシステムのもつ良さを十分に物語っていると思うのだ。この合理主義に徹した時代の流れの中で、いつかは消えるべき運命にあることは確かだが、それを現在もなお造りつづけているJBLの姿勢には感服するほかはない。このスピーカーシステムを造るには、やはり相当の熟練工が必要であり、また洗練された技術も必要である。当然手間と時間がかかることになり、高価にならざるを得ないわけであるが、そうした現在の合理主義から外れている製品のもつ味わいというものは、残念ながら最近では少なくなっているのである。特にスピーカーシステムの中では、徐々にかつての名器といわれていた大型スピーカーが製造中止になっていくのは淋しい限りである。そうした中で、このパラゴンの存在はひときわ輝きを増すことになり、当然、〝ステート・オブ・ジ・アート〟に選ばれる資質をもっているのである。

しかし、いくらそうした資質をもっていたとしても、性能的に難があったり、音が古くとても現在使うに耐えないようであれば、やはり最高級スピーカーとして評価するわけにはいかない。しかし、このパラゴンに難があるとすれば、あの形状からくるセパレーションのとれないことぐらいであろう。ところが、この点に関しては、パラゴンの最大の特徴といえる部分なのである。つまり、左右の音をいかに空間で合成させて、不自然ではないステレオフォニックな音場をつくり出すか、ということがこのパラゴンの思想なのである。このパラゴンのナチュラルなステレオフォニックな音場感こそ、このスピーカーシステムならではのものなのだ。最近の左右にモノライクに分離し、セパレーションを要求するプログラムソースには向かないかもしれないが、このパラゴンのもつ一種独特のステレオフォニックな音場感は、やはり捨てがたい魅力を感じさせるのである。

JBLの最高級ユニットで構成された3ウェイのオールホーン型システムのパラゴンは、中央の湾曲した反射板により、左右チャンネルが一体化されている。その反射板に、中高域ユニットである375ドライバーの強力な輻射音が左右から放射され、拡散されて独特な音場感を創成する。トゥイーターは低音ホーンの開口部の奥にリスナーの位置に向けて取り付けられ、その独特な音場感をより引き立てる。それをホーンロードのかかった低音域がゆったりと支える……このユニークなアイデアに満ちたパラゴンは、現在でも全く色あせたところがなく、ユニットを見ても外観からいっても、この風格はやはり〝ステート・オブ・ジ・アート〟の名にふさわしい製品なのである。

最近のコメント