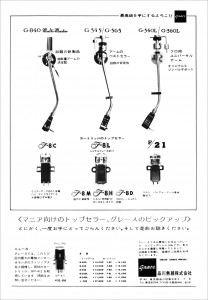

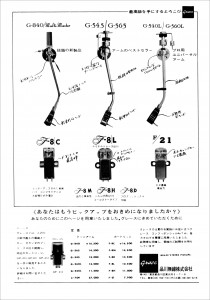

グレースのカートリッジF8C、F8L、F21、トーンアームG545、G565、G540L、G560L、G840、フィリップスのカートリッジGP412の広告

(スイングジャーナル 1970年8月号掲載)

Category Archives: 海外ブランド - Page 107

グレース F-8C, F-8L, F-21, G-545, G-565, G-540L, G-560L, G-840, フィリップス GP412

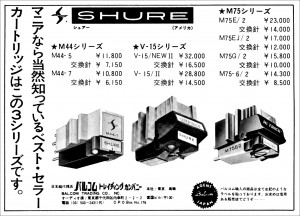

シュアー M44-7, M75E/2, V15 TypeII

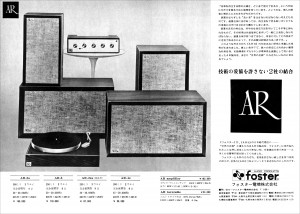

アコースティックリサーチ AR-2ax, AR-3, AR-4x, AR-5, AR Amplifier, AR Turntable

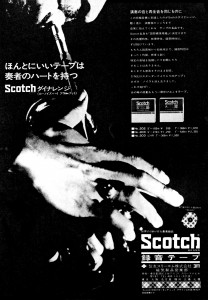

スコッチ No.202, No.203

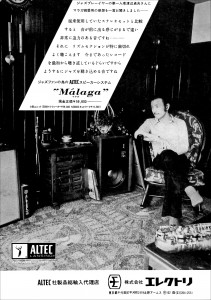

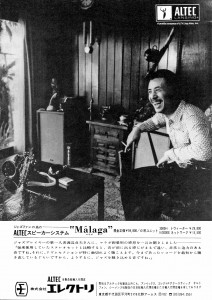

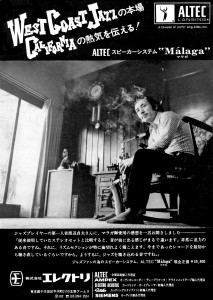

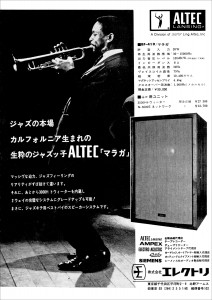

アルテック Malaga

グレース F-8C, F-8L, F-21, G-545, G-565, G-540L, G-560L, G-840, フィリップス GP412

アルテック Malaga

シュアー M75E Type2

アルテック Malaga

シュアー M44-7

シュアー V15 TypeIII

菅野沖彦

スイングジャーナル 6月号(1970年5月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

シュアーが久しぶりにV15を改良した。タイプIIIという名称からして、これが同社の最高級カートリッジのV15の三度日の改良製品であることがわかるだろう。V15のタイプIIは途中で、NEW TYPEIIというのが出たが、これは、そうした改良型というよりも、振動系から、モールディングの型に至るまですべてをV15IIをベースにしながらも、まったく新しく設計した製品である。V15IIがトラッカビリティというシュア一社の標語と共に登場し、その思想が示すように、レコード溝の完全なトレース能力を追求することが、カートリッジのすぺての特性を追求することにつながるということが認識されてからずい分の年月がたった。事実、V15IIは、あらゆるカートリッジの中で、もっとも安定したトレースを示し、広く標準カートリッジとして使われた実績は今さらいうまでもないことだ。あのカートリッジが出た時、私も、私の仲間たちも、もうカートリッジも終局に近いところへ釆たという観をもったもので、それまでビリついたレコードもV15IIでなんなくトレースし、安心してレコードが聞けるという恩恵に感謝したものだった。勿論、その後、高域の音色に癖があるとか、肉づきと陰影がものたりないとかいった感覚的な不満がいろいろいわれだしたことも事実で、V15IIのあまりにもポピュラーになった名声に対するねたみと共に、V15II批判がにぎやかになったことも事実である。しかしながら、私個人の考えでは、そうした声は、半分はマニア特有の特権意識から出た、俺は皆がさわぐV15などには満足しないというキザな発言とカートリッジがもつ個性の感覚評価からくる、俺はオルトフォンの音が好きだ、あるいは、EMTの音こそ音楽的だ……という嗜好的意見であると思う。カートリッジの技術水準と、実際に多くの製品を理解していれば、V15IIを、あの時点で批判する勇気も自信も、私にはなかった。この数年間、私があらゆるチャンスに最も多く使ったカートリッジはV15IIであったし、そのほとんどの場合にV15IIは満足のいく音を聞かせてくれたものだ。勿論、たまには、V15とちがう音のカートリッジにも魅力を感じたし、このレコード(音楽)には、このカートリッジのほうがいい……という実感を他のカートリッジで味わったことも再三あったけれど、安定したプレイ・バックという基本条件をV15IIほど満してくれる製品には出会わなかったのである。そのV15IIが、今度IIIとして新登場したのだから、これは私にとって近来にない期待に満ちた試用であった。初めてV15IIIをシェルにつけ、針圧も調整して、私の録音したレコード上に針を下す瞬間の胸のときめきは、ちょっと言葉では表現できないものだった。結果は、期待が裏切られることはなかったが、期待以上の感激もなかったというのが正直な感想である。それはどういうことかというと、従来のV15IIにはすでに書いたようにトレーシングに関する不満をもっていなかったので、今度の新型が、この点で抜群によくなったという実感はなかったのである。私が制作しているレコードの中には、高レベル・カッティングのものが何枚かあり、リミッターをかけないで、しかも平均レベルも高くとったものが何枚かあるが、それらについても、今までにV15IIは充分なトレースを示してくれていたからである。シュア一社のデータによると、タイプlIlはタイプIIに比しぞ2kHz以上でのトレーシング能力が大幅に向上しているらしく、4k−10kにわたってカッティング・ベロシティにして従来より3cm/sec.以上の振幅への追従の余裕をもっている。高域の特性の向上も著しく、CD4の再生もカバーできるものとなった。

TypeIIIとなって確かに高域ののびと分解能が向上していることが聴感上はっきりとわかるが、可聴周波内での帯域バランスという点だけからいえば、TypeIIもすて難い味を持ち合せているとも思われる。これが期待が裏切られなかったと同時に、驚ろくほどの意外な喜びもなかったということである。しかし、間違いなくこのV15IIIは現在の最高級カートリッジであるし、特性と聴感的なバランスのとれた優れた製品である。特性データとはうらはらに音楽が貧弱に聞えるカートリッジが少くないが、この製品を使って活き活きした音楽が楽しめた。

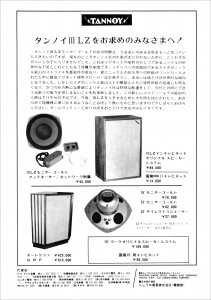

タンノイ IIILZ, Autograph, GRF

フィルマジック PYLON KIT

JBL Lancer 101

菅野沖彦

スイングジャーナル 5月号(1970年4月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

JBLの三字を書けば、このスピーカーの名門についての説明は必要あるまい。ジェームス・ビー・ランシング・サウンド・インコーポレイションはアメリカ、カリフォルニア州、ロスアンジェルスにあるオーディオ・メーカーである。J・B・ランシング氏がその創設者だが、彼はもともとアルテック・ランシングのエンジニアであった。そしてアルテック・ランシングも同じカリフォルニア州、ロスアンジェルスの郊外にある。従って、アルテックのスピーカーとJBLのそれとは、もともと同じ技術の流れをくむものである上に、同じ風土で誕生したものだ。

JBLのスピーカーはずいぶん多くの種類があるが、このランサー101というシステムは高級システムとしてもっともコンパクトなもので、その端正な容姿がそのまま音の印象につながるといってもよく、音と形が見事に調和した傑作だ。14インチ口径のLE14Aと音響レンズ付ホーン・ドライバーのLE175DLHをLX10ネットワークで、1、500Hzでクロスオーバーさせた2ウェイ・システムで、マーブル・トップ(大理石)の、きわめてリファインされたエンクロージュア一に収められている。

LE14Aは小型エンクロージュアーで十分低域まで再生されるように設計されたQの小さなハイ・コンプライアンス・ウーハーであり、LE175DLHは、すばらしい特性をもつLE175ドライバーと音響レンズをもったホーン1217−1290とを組み合せたJBLのユニット中の代表的傑作であり、この2つの高級ユニットの組合せを見てもマニアならばぞくぞくするだろう。からっと晴れた青空のように明るく透明な、しかも力感溢れる締った音はJBLサウンドの面目躍如たるものがある。これは、私がよく感じることだし、いろいろな機会にしゃべったり書いたりすることであるが、JBLやアルテックの音を聴くと、その技術の優秀性はもちろんのこと、アメリカのウェスト・コーストに育った音という地理的な、あるいは人文的な環境を思わずにはいられない。イースト・コーストのボザークやARのスピーカーには重々しい音があって、それなりに大きな魅力を感じるものであるが、明らかにウェストの音とちがう。コンテンポラリー・レコードなどウェストの録音と、ヴァン・ゲルダー・サウンドのようなイーストの録音の質のちがいになぞらえては、あまりにもうがち過ぎであろうか……?

ランサー101は、価格からして、決して一般に広くすすめられる製品ではないかもしれないが、もし経済的に多少の無理をしても、このシステムを所有されれば、世界の名器をもつ誇りと、見るからに魅力的なその雰囲気に支えちれて、レコードを聴く楽しみがより充実し、豊かになることは間違いない。そうした名器の中では、このシステムの価格は決して高いほうではないのである。参考までにつけ加えておくと、このLE14AとLE175DLHの2ウェイ・システム(JBLではこれをS1システムという)専用のC51アポロというエンクロージュアーがあって、これは、ランサー101よりぐんと大きく、音のスケールは一段と増す。もっともエンクロージュアーだけで、ブックシェルフ・システムのランサー77よりはるかに高いので一般的ではないが、特に関心のある方のためにつけ加えておく。ランサー101はバランスのとれた第一級の音だが、部屋によってはやや低音感が不足するかもしれないので、アンプでブース卜してやるとよいだろう。パワフルなドライヴには抜群のパーフォーマンスを示し、

しかもロー・レベルでの静的な再生にも気品のある繊細な味わいを再現するという数少ないシステムの一つであるこのランサー101、機会があれば是非一聴することをすすめたいし、お金があれば思い切って買っても絶対に後悔はしない価値がある。

アルテック BF419 Malaga

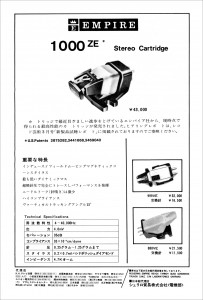

エンパイア 888VE, 999VE, 1000ZE

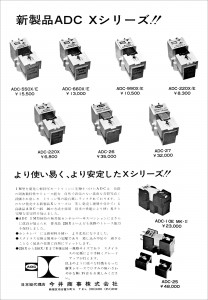

ADC ADC10E, ADC25, ADC26, ADC27, ADC220X, ADC220X/E, ADC550X/E, ADC660X/E, ADC990X/E

JBL Olympus S7R, S8R

瀬川冬樹

ステレオ 5月号(1970年4月発行)

「世界の名器」より

低音の再生ほど、むずかしいものはないと思う。ぶんぶんと締りのない低音なら楽に出る。腹にこたえるほどの量感を出すなども、たやすい話だ。が、そんな低音は「ほんもの」ではない。ほんものの低音は、むしろ控えめだ。それは決して鳴り響かず、音というよりは振動的で、部屋いっぱいの空気を、一瞬、確実に押しのける感じに身体をやわらかく包みこむ。しかもそういうほんものの低音は、レコードやテープにひっきりなしにつめこまれているわけがなく、ふだんはひっそりとおとなしく、プログラムソースに低音がある場合だけ、たしかな手ごたえで聴こえてくる……。

そんな音を商品に望むのは無理だとあきらめて、家を削り、壁に穴をあけ、コンクリートを流し、はた目にはきちがいとしかみえないような努力を堂々と続けるマニアが後をたたないのも、つまり低音の再生がいかに難しいかの証左であり、逆にいえばそれほどのクロウトひきかえにしても惜しくないほどの魅力が低音にはあり、そして努力するに値するけわしい道のりだといえるだろう。しかもそれほどまでにしても、成功する確率は甚だ低い。まして商品にそれを望むのは無理だという見方も、まんざら見当外れとはいえない。

そういう理想の低音再生に、商品としてあえて戦いを挑んだのがJBLオリムパスではないか、とわたくしは思う。たとえばキャビネットの中を覗いてみると、誰もがその補強のものすごさに驚きの声をあげる。1・5寸×4・5寸といったふつうの常識では考えられないような角材が、補強のためにふんだんに使われている。こんなにすごい補強をしたキャビネットは商品としてはオリムパス以外にわたくしは知らない。ここには、キャビネットのごく僅かな共振さえも許さないといった、低音再生の正攻法の姿勢が伺える。

こうした形で完璧な補強をしてみるとスピーカーそのものにも、かえってボロが目立ってくるものだ。箱の共振をうまく利用して、ユニットのアラを隠して作ったスピーカー・システムのいかに多いことか──。JBLはそういうテクニックを使わない。あくまでも正攻法に、LE15Aというすばらしい低音スピーカーを作りあげる。LE15Aに、パッシヴ・ラジエーターPR15(マグネットもコイルも持たない、振動板だけの、いわゆるドロンコーン)を組み合わせたオリムパスの低音は、かちっと締って音の輪郭が鮮明で、重くもったりと粘るようなところが少しも無く、軽く明るく力強い。

*

オリムパスには、S7RとS8Rの二種類がある。JBLの型番のつけかたは独特で、スピーカー・ユニットとキャビネットとに、別々の型番がついている。オリムパスというのはキャビネットのニックネームで、型番はC50という。このキャビネットに適合するスピーカー・システムとして、S7R及びS8Rが推奨されていて、それらを組み合わせて完成品になると、キャビネットの型番の記号CがDと変わって、D50S7R及びD50S8Rとなる。S7RとS8Rは低音は共通だが、高音用ユニットが全然違うもので、S7Rは2ウェイ、S8Rは3ウェイになっている。

*

オリムパスは1960年に市販された。最初の形は完全密閉型で、S7システム(S7RからPR15を除いたもの)専用のエンクロージュアだった。パッシヴ・ラジエーターが加えられたのは1965年、そしてS8Rが加えられたのはその一年後のことで、ほんらいS7Rがスタンダードの組合せであることがわかる。実際、LE15AとLE85とのすっきりした2ウェイで構成されたS7Rの方が、音のバランスのよさでS8Rにまさるように思われる。S8Rでは、JBL最高の中高音用375ドライバーを使っているところがミソなのだが、あの大きな375をオリムパスに押し込むために、かんじんのホーンに、まるで土管みたいにずん胴で短いHL93型ホーンを組み合わせているので、375独特の中音の滑らかさが充分に発揮されにくい。

そこでS7Rの中高音の音質だが、JBL特有の夾雑物のない鮮明な、低音同様に歯切れのよい、一切のあいまいさを拒否した澄明感にあふれている。しかしそれだけに、JBLのスピーカーは雑な鳴らし方をすると、荒くとげとげしい、ぎらぎらした音質に変わりやすく、乗りこなしのむずかしいじゃじゃ馬的な要素を多分に持っているために、多くの人たちがJBLの音をそうしたものと誤解しているようだ。たとえばオリムパスの場合でも、高音のレヴェル・コントロールを、ミニマムよりもさらに一段絞り込みたい感じで、とくに小住宅では、中~高音のユニットにさらにアッテネーターを加えて、もう3dBほど絞った方が、バランスの良い音質が聴かれる筈だ。

*

オリムパスはまた、内容や音質ばかりでなくデザインの素晴らしさでも一頭地を抜いている。とくに木工のよさ、中でも特徴のある組格子のの、繊細でしゃれた雰囲気は類が無い。理屈で押して筋が通り、音を聴いて素晴らしく、それが見事な意匠に包まれているという、これが名器というものだろう。

先日、ある美術全集の中で、伊達政宗の建立になるという国宝、端厳寺の玄関花頭窓のパターンが、全くオリムパスの組子のそれであることをみつけておもしろく思った。桃山期の日本の建築の文様が、現代のアメリカの工業製品に生きている。こんなところにも、オリムパスの意匠に日本人が惹きつけられる何かがあるのかもしれない。

スコッチ No.202, No.203

スコッチ No.150, No.202

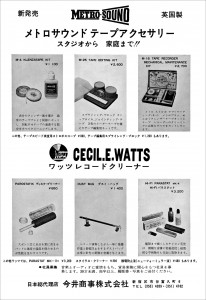

メトロサウンド M-4, M-25, M-16, セシルワッツ DISC PREENER, DUST BUG, Hi-Fi PRASTAT MK4

JBL 375, 537-500

SME 3009

瀬川冬樹

ステレオ 4月号(1970年3月発行)

「世界の名器」より

英誌「グラモフォン」にSMEという聞き馴れないブランドのピックアップ・アームの広告を見たのは、10年以上も昔のことだったろうか──。どういうわけかイギリスという国は、古くから変わった形やユニークなメカニズムのピックアップを生む国である。ざっと思い出しても、フェランティ、リーク、B・J、デッカ……割合新しいところではオーディオ&デザイン、トランスクリプター等々……。

それぞれに独創に富んだ名品の中で、ひとりSMEだけか、アメリカや日本の、オーディオ・マニアをはじめとする国際的な名声と王座をかちえたというには、それなりの理由が十二分にある筈だ。

むろんSMEも、発表当初から現在のようなあかぬけた姿をしていたわけではなかった。その初期の製品3012型は、朝倉昭氏がサンプルとして入手されたものあたりが、日本で最も早かったものではないかと思う。現品を見せて頂いてからすでに10年の時が流れているが、当時のものは、現在のナイフ・エッジ支持部の三角形の山が無く、円筒をちょん切っただけのような素気ない形をしていたし、記憶がまちがっているかもしれないが、アームはアルミでなくステンレス・パイプだったように思う。キューイング・リフターのレバーの把手は、球形の黒いベークライトで、この形などは今のものよりわたくしは好きだ。それにしても、このアームは構造も動作もこれまでにない新しい考え方がとり入れられて、現物を手にしても、複雑な操作箇所のすべてを理解するまでには、かなりの時間を必要とした。

*

SMEが、このきちがいじみたほどのめんどうな構造にもかかわらず、広くオーディオ・マニアに受け入れられたというのは、その広範な操作のひとつひとつが、極めて合理的、機能的に調整できて調整後の動作が非常に安定していることが第一にあげられる。とくに、ユニバーサル・アームの最大の問題点であったカートリッジ交換のシステムとして、それより以前にオルトフォンがすでに自社のアームに使っていた(つまりオルトフォン規格の)スクリュー・バヨネット・コネクターをそのまま採用したので、初期のSMEには、オルトフォン製の(指かけの裏にメイド・インデンマークの刻印のある)黒いプラスチックのシェルがついていたことをご承知のかたもおいでだろう。

どういう理由があったにしても、SMEがオルトフォン方式を「頂いた」ことは結果として甚だ賢明だったわけで、その後にもいろいろなカートリッジ交換法が発明されているものの、取付寸法以外にはカートリッジの寸法の規格というものの殆んどない現状で、あらゆるカートリッジを自由に交換するにはこのSME/オルトフォン方式が最も合理的であることに異論がないと思う。

その後ほどなく、SMEは現在のアロータイプの独特のアルミ合金プレス・ヘッドシェルに変わり、さらに現在のようなスクリーン状の超軽量シェルに変わった。この孔あきシェルも、最初の製品は今よりも薄く弱い材料で孔の数も多く、指先でひねりつぶせるほどキャシャだったが、すぐに共振などの悪弊に気がついたらしく現在のものに改められているが、しかしわたくしは内外のごく一部のハイコンプライアンス・タイプの製品を除いた多くのカートリッジに対して、現在の製品でもまだ軽量化のゆきすぎと強度の不足を感じている。またアーム本体についてみても、最近の製品になると製造工程をいわゆる「合理化」したのだろうが、やや量産製品的なラフさと、バランス・ウェイトまわりの使いにくさがあって、ウェイトが分割されていた以前の製品の方に、最盛期の完成した姿がみられるように思う。近ごろのものを分解してみると、ボール・ベアリングに MADE IN JAPAN と刻印されていて驚かされたりするが、むろん本質的な性能そのものは、少しも落ちるどころかいまや安定した製品として、安心して使うことができる。

*

さきにふれたヘッドシェル・コネクターをはじめ、針圧印加オモリ部分に針圧目盛を設けたこと、ラテラル・バランサー、インサイドフォース打消しのバイアス機構、オイル・シリンダー利用のアーム・リフター、アーム・ベースをスライディングすることによってトラッキングエラーを修整することなど、あらゆる部分が、これ以後のわが国のユニバーサル・アームにいかに多くの影響を及ぼしたかについては、ここで改めてふれるまでもない。

ところでそきユニバーサル(万能)アームだが、すでに拙稿「オーディオ・ソフトウェア講座」の中でも述べたように、SMEのユニバーサリティとは、一個のカートリッジに対して徹底的に合わせ込んでゆくその多様な可能性の中から一個の「完成」を見出すための、つまり五徳ナイフ的な無能に通じやすい万能ではなく、単能を発見するための万能だといえるのだと思う。その操作のために、アームの物理的特性を十二分に知る必要があるわけだ。

などといいなから筆者自身が、多くのカートリッジを交換するとついSMEの便利さに寄りかかりたくなるし、、調整が難しいと説きながらそういうときにはずいぶんいい加減ないじりかたをしてしまう。逆にいえば、やはりそれほど便利なユニバーサル・アームでもあり、ラフな調整でも結構安定に動いてくれるだけの適応性も併せ持っているわけで、そうでなくては、これほど多くの人たちに愛用される理由がない。

なおSMEは COID(英国工業デザイン協議会=1944年設立の政府機関)が毎年選定するデザインセンター賞で、1962年度の10点の商品のひとつに選ばれている。受賞当時のものは、さきにふれた円筒形のサスペンションとオルトフォン型シェルつきの旧型の♯3012型であった。設計者は A. Robertson Aikman と W. J. Watkinson である。

最近のコメント