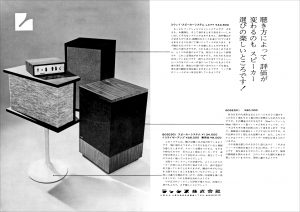

クライスラーのスピーカーシステムPERFECT-I、PERFECT-II、CE1aII、CE2aII、CE4a、CE5aII、CE6a、インシュレーターTYPE5の広告

(スイングジャーナル 1972年6月号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 153

クライスラー PERFECT-I, PERFECT-II, CE-1aII, CE-2aII, CE-4a, CE-5aII, CE-6a, TYPE-5

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

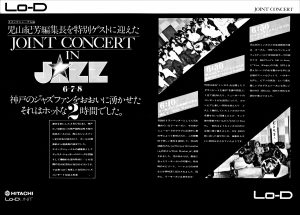

オットー DCC-350X

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

東芝 QM707

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

BOSE 901, 501, ラックス LX77

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

マイクロ MR-711

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

オンキョー Integra 725, Integra 732, Integra 733, Integra 931, Integra 433S

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

デンオン VS-170, VS-270, TUA-300, TUA-400, MTP-701, MTP-702

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

ラックス SQ700X, WL700

Posted by audio sharing

on 1972年5月20日

No comments

グレース F-8E, F-8F

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

ソニー TC-2130A, TC-6360A

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

ビクター SX-3, JL-B55, JL-B77

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

ラックス SQ700X, WL700

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

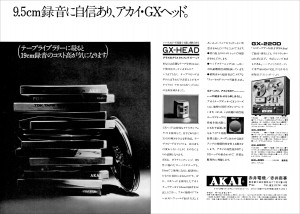

アカイ GX-220D

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

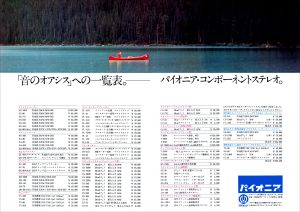

パイオニア T-3500

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

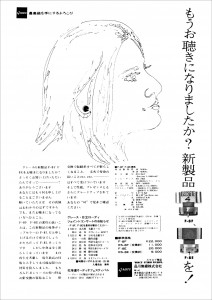

オーディオテクニカ AT-VM35

Posted by audio sharing

on 1972年4月20日

No comments

最近のコメント