ラックスのプリメインアンプSQ700X、チューナーWL700の広告

(スイングジャーナル 1972年6月号掲載)

Category Archives: ラックス/ラックスキット - Page 8

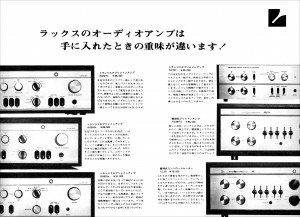

ラックス SQ700X, WL700

ラックス SQ700X, WL700

ラックス LX77

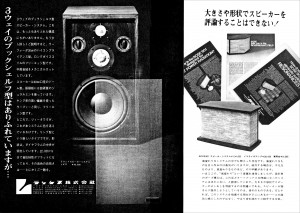

ラックス LX77, BOSE 501, 901

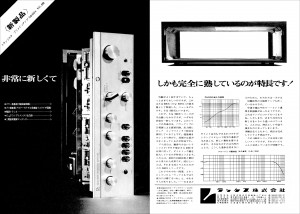

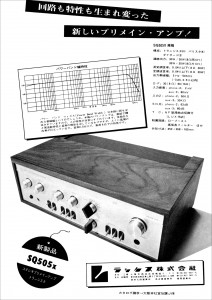

ラックス SQ507X

菅野沖彦

スイングジャーナル 4月号(1972年3月発行)

「SJ選定ベスト・バイ・ステレオ」より

アンプというものは、あらゆる音響機器の中で最もその動作が理論的に解説されていて、しかも、その理論通りとまではいかなくても、それに近い設計生産の可能なものだと考えられている。それはたしかに、電気信号増幅器としてはその通りだろうし、アンプに入ってくる信号は音楽の情報が電気エネルギーに変換された信号であるから電気信号の伝送、増幅という次元で問題を考えることに問題はないし、またそうするより他に現在のところでは方法はないのである。

アンプはその出口に測定器がつながれるのは研究所内のことだけで、オーディオ機器としてのアンプは、必ずスピーカーがつながれる。いかなるアンプといえども、その動作はスピーカーの音としてしか判断されないのである。そのスピーカーというのが、アンプとちがってオーディオ機器の中で、もっとも解析のおくれているもので、その基本的な構造はスピーカーの歴史開闢以来ほとんど変っていないというのだから皮肉といえば皮肉な話しではないか。現代科学の諸分野の中でも特に著しい進歩の花形といってよいエレクトロニクスの領域にあるアンプリファイヤーと、かなり素朴な機械的動作をもった変換器であるスピーカーとのくされ線はいつまで続くのか知れないが、とにかくアンプはスピーカーを鳴らすためにある。したがって、エレクトロニクス技術の粋をこらしたアンプは、これから、その技術の高い水準を、スピーカーというものとのより密接な結びつきにおいて検討され尽されねばならないという考え方もあると思う。もちろん、このことも、識者の間ではよく話題になることなのだが、現実はアンプとスピーカーはバラバラに開発されている。どこかで、本当にスピーカーという不安定な動特性をもった変換器、あるいは、スピーカーという音をもった音声器?の標準(もちろんそのメーカーなりの考え方と感覚で決めたらいい)に対してトータルでもっとも有効に働くアンプを作ってみてくれないだろうか? つまり、そのスピーカーは他のいかなるアンプをつなぐより、そのアンプで鳴らしたほうがよいという実証をしてくれないだろうか。さもなければ、いつまでたっても、アンプとスピーカーの相性というものが存在しながら、それが一向に明確にならない。

このラックスのSQ507Xほど多くのスピーカーをよく鳴らしてくれるアンプも少ないというのが私のここ数ヶ月の試用実感なのである。昨年来いろいろなスピーカーをいろいろなアンプで鳴らす機会を多くもって感じた体験的な実感なのである。もう少し具体的にいうならば、あるスピーカーをいくつかのアンプで鳴らして、多くの場合、一番よいと感じたのが、このアンプで駆動した時であった。しかし、スピーカーによっては必らずしもそうでないという例外があったことも事実で、これが私をしてこんなやっかいなことをいわしめる理由でもある。そして、このアンプは、かなり高級な大型システムを鳴らした時に充分その実力が発揮される。アルテックA7をはじめ、JBLのL101、タンノイのヨークなどでよくそのスピーカーの持味を生かしながら、いずれの場合も、明解な音像の輪郭と透明な質感が心地よく好感のもてるアンプだった。同社のSQ505Xのパワー・アップ・バージョンであり、パネル・フェイスやコントローラーのレイアウトもよく練られていて感触もよい。最新の3段直結回路のイクォライザー・アンプによるプリ部と、これまた全段直結OCLのピュア・コンというパワー部の構成は、現在の高級アンプとしては珍らしくないかもしれないが、この音とパワーがなによりも、このアンプの高性能を実際に感じさせてくれる。入力のDレンジに余裕があって、かなりホットなジャズのソースにも安定している。実際にかなりの価格なアンプの中にもレコードからの入力信号でクリッピングが感じられるのも実在するのだから安心できない。残留ノイズも非常に少いしON、OFF時のいやなショックもない。欲をいうと、この製品、SQ505以来の意匠で嫌味のないすっきりした点は評価するが、決して魅力があるデザインや質感とはいい難い。音に見合った量感と風格が滲みでるような魅力が欲しいと思うのは私だけだろうか。

ラックス SQ700X, WL700

ラックス SQ700X, WL700

BOSE 501, 901, ラックス LX77

ラックス LX77

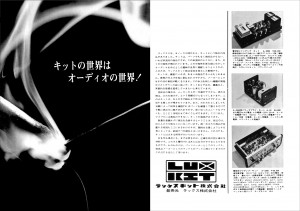

ラックスキット A-3300, A-33, A-3500

ラックス LX77, BOSE 901

ラックス WL500

ラックス LX77, BOSE 901

ラックス SQ507X

岩崎千明

スイングジャーナル 11月号(1971年10月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

ここに紹介するラックスの新型アンプSQ507Xは、この71年秋発表される製品の中でもっとも魅力に富み、その期待に十分応え得る品質を秘めたSJ選定の名に恥じぬアンプである。

ラックスは、同社のベストセラーであるSQ38FDアンプにみられる通り、今日で市場にあるただひとつの管球式を現在に到るも市販、製品化しているきわめて「保守的」な色彩を濃く持ったメーカーである。日進月歩、技術のピッチの著しい。ステレオ・メーカーとしてトランジスタ・アンプが幅をきかせる今日、今だにSQ38FDを商品としているのがこのメーカーのよい面にも悪い面にも出ているのだ。

良い面は、いわずとしれて、高級マニアの欲する技術を温存していることにあり、「音楽のわかる」ことを誇るステレオ・メーカーである。悪い面はこのメーカーの作るトランジスタ・アンプが他社ほどにふるわない原因を作っているともいえるし、名作SQ38FDがラックスの作ってきた今までの数多いトランジスタ・アンプの影を薄くしてしまっているという事実だ。

このSQ38FDのイメージをぶちやぶらずには、アンプ・メーカーとしてのラックスの地位を将来に確保することすらおばつかないのではあるまいか、という危惧はラックスのアンプの高品質を知るものにとって、おそらく共通の懸念であり、またこれからのアンプに対する期待でもあったに違いない。

ラックスが発売したSQ507Xは、まさにSQ38FDの水準に達し、それを追い越したといい得る「最初」の製品である。

このアンプの音に接したとき、このアンプの中味がすでに発売されているSQ505Xとほとんど変ることがなく、ただパワー・ステージを強力な石に換えて出力をアップしただけと聞かされ、それを疑ったほどである。つまり、それほどにSQ505Xにくらべ、音色の向上が明瞭なのである。

深みと、うるおいのある音から、SQ505Xのと同じ回路方式とはどうしても思えないぐらいだ。あえていえば、これはJBLのアンプに近い音であるともいえるし、SQ38F特有の美しい音を受け継いでいるともいえる。

ジャズ・サウンドのとりこになっている私にすれば、今までふれてきたラックスのトランジスタ・アンプの音は、やはりアタックにもの足りなさと歯がゆさをいつも味わうのだが、このSQ507Xに対してはそれが全然なかった。アルトやテナーのソロの迫力、ピアノのアタックのガッチリした響き、どちらもSQ507Xは見事にたたきだした。シンバルの輝きも、ベースの厚いうねりも、楽々と再生してくれた。この深みはかってSQ38FDで得た力強いベースに匹敵し、トランペットの輝きはSQ38FDさえ凌駕していた。このしっとりとして、しかも華麗ともいえるうるおいを他に求めればトランジスタ・アンプではJBLのそれしかないのである。

この艶ややかにして素直なサウンドは、ラックス特有のシンプルな構成のトーン・コントロール回路と全段直結の融合による所産であるに違いない。さらに加えるならば構成ステージをやたら増すことなく、全体にムダを廃しゼイ肉を落し切った構成にあるのであろう。

しかも、このアンプの11kgという重量は電源回路のゆとりあるレギュレーションを意味し、見えない所まで徹底したメーカー技術陣の充分なる配慮をうかがわせる。

ラックスが今秋発象したSQ505X、503Xなどの全段直結アンプ群の最高級品としての誇りと品質とを担って登場したSQ507X、おそらくこのメーカーの今後の発展の強力なる索引力となるに違いない。

ラックス SQ503X

ラックス LX77

メーカー・ディーラーとユーザーの接点(ラックス)

岩崎千明

電波科学 11月号(1971年10月発行)

「メーカー・ディーラーとユーザーの接点」より

湯島の白梅って、知ってる?

え! 知らない、それじゃあ、湯島のラックス 知っている?

知ってるなら、キミ、オーディオマニアの本格派、間違いなしだ。

そう、ラックスの試聴室は、上野駅そばの3年間いた背の高いビルのテッペンから、今度、東京の古きよき姿を残している、この静かで落ちついた本郷湯島の高台の一角に移ったばかり。

5階ぐらいのスッキリしたたずまいのビルは、4階の試聴室以外にもほとんど東京ラックスによってしめられている。

戸部さん、これがラックス試聴窒のチーフであり、ここを訪れるキミ達のこよなきお相手、と同時に、キミにも負けない大のオーディオマニアだ。

戸部さんのいるおかげで、ラックス試聴室は、はかのメーカー試聴室とはちょっと違う。

どこが違うかって? いってみれば判るんだけど、ラックスのは試聴室というよりも、キミのリスニレグルームの延長で、ここにあるといっても良いフンイキ。つまり豪華な居間であり、応接間であり、書斎であり、加えてステレオが置いてある感じ。

実をいうと、編集部の新進N君とここを訪れたとき、それは東京のはじっこを台風がかすめていた9月の初め。50畳ぐらいあろうと思われるこの広い部屋は、分厚いチェックのじゅうたん以外は、壁面も天井もまだ完成してはいなかった。ただゴージャースな応接セットと壁ぎわのラックの、アンプの間にある花びんや、洋酒ビンが、このリスニングルームの性格を物語っていたし、12月までに出来上るという戸部さんの言葉の裏づけになっていた。でも、戸棚の奥には、これまた大のマニアだった初代社長の集めた、大正時代からのラジオ雑誌や、海外誌が、書斎としての風格をのぞかせていたっけ。

キミが行ったらトクする日。

この本が出たらすぐだ。10月16日、土曜のオーディオ実験室は、15万から20万円ぐらいまでの高級スピーカの鳴きくらべだ。雑誌で活字をひろい読みしたって、音の本当の所は判るもんじゃない。そこでだ、ラックス試聴室にいけばこの日、米エレボイ社のエアリーズ、AR3A、JBLの新システム、英国タンノイ社、ヨーク、B&W コンチネンタルなどが、オーディオ評論家の先生とお話をしながら、鳴きくらべて音楽を楽しめるというわけ。

こういった集いが、ラックス試聴室では毎週土曜日の午後あるのだ。

このひとときこそ、ラックス試聴室の考えてるオーディオファンとの対話という姿勢というか、精神がはっきりと出ているのではなかろうか。

「ラックスは、商売のためのお客様とは考えておりません。試聴室はあくまで、場所とチャンスを提供してマニアの皆様に、利用頂くためのものと考えてます」。戸部さんのことばは、ラックスというメーカーサイドの発言でなく、マニアとして仲間同志に呼びかけの言葉なのだ。ついでながら今までのショールームの仲間は、2000名に近いということ。

「このオーディオサルーンで知り合って、お互いお客様同志が仲良くなるのは、ラックスの一番望んでいる所ですし、楽しいものですね」。

今までは技術的サービスの面は、東京神田の方で、試聴室とは離れていたのでいろいろ不便だったが、今度、湯島のビルでは、試聴室の下の2階が技術サービス部だ。

よそのスピーカとの組合わせや、プレーヤの組合わせの場合でも、持参して鳴き比べをするお客様もいるとか。

さて、このショールームの目下の最大のハイライトは新製品。

おなじみ505Xに続いてパワーアップした507X。その横になに気なく後向きにあったのをのぞいてみると、なんと「503X」。

505Xのジュニア盤の未発表アンプだ。おねだんは51、000円と503と同じ。しかももちろん、全段直結の最新回路。さらにその横にかくすようにおいてあったチューナは果して何か。WL500という最新500シリーズのチューナで、ラックスの自信作。正面においてあった英国のスノードン卿ご愛用という、モダンリビング調のB&W70も近々ラックスによって、米国ボーズスピーカと共に国内発売とのこと、楽しみがまた増える。

最近のコメント