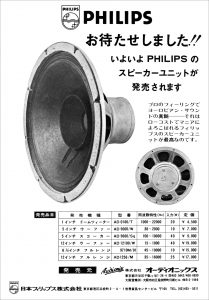

フィリップスのフルレンジユニットAD1256/Mの広告(輸入元:オーディオニックス)

(ステレオ 1972年12月号掲載)

Category Archives: スピーカーユニット - Page 11

フィリップス AD1256/M

KEF Concerto, Choral, Cadenza, LS5/1A, B110, B139, T27, K2, EMT TSD15, 929

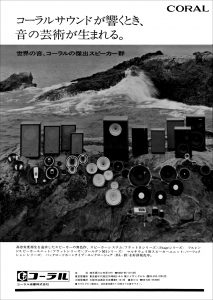

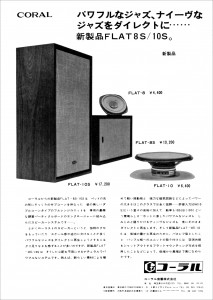

コーラル Stage-1, Stage-3, Stage-5, Stage-7, FLAT-8S, FLAT-10S, FLAT-8, FLAT-10

オンキョー FR-12A(組合せ)

岩崎千明

スイングジャーナル臨時増刊モダン・ジャズ読本 ’73(1972年秋発行)

「理想のジャズ・サウンドを追求するベスト・コンポ・ステレオ28選」より

●組合せ意図及び試聴感

予算10万円チョット、チューナー、テープ・デッキを加えたとしても20万円までを限度とする組合せということだが、このクラスのコンポーネント・システムを狙うヤングは、オーディオ知識のレベルもかなり高く、決して中途半端な製品では承知しない。つまり年齢こそ若いが、通なのである。マニアではないかもしれせないが、マニア志向のハートの持ち主なのである。そんなキミのためにガッチリと予算を押え、本格派コンポーネント・ステレオを選ぶとしたらこれだ。組合せの中心はテクニクスのアンプ、それで近頃やたらとヤング志向とやらで、低価格のライン・アップに移行しつつある製品群の中から、内容の充実した基本主力製品を選ぶことにしよう。SU3400だ。それひとひねり、SU3400に4チャンネル・コントロールを加え、あとで4チャンネル・ステレオへの移行を前提として、SU3400を決めた。極端におさえられたコストでコンポ・システムを選ぶには、常套手段として一点豪華主義がいわれているが、そうかといって、他のセクションがどうでもいいというわけにはいかない。やはり質的に、あるレベルは保たねばならない。あるレベルというのが、一点豪華主義の組合せの成功のカギなのだ。アンプにテクニクスの主力製品の最強力型を選ぶことから、それに見あった質を秘めている普及型のプレイヤーとスピーカーを市場から物色してみよう。オーディオ・マニアのキミなら、あるいはキミの参謀がいるならプレイヤーにマイクロの製品を選ぶことはまず文句ないところだ。マイクロのMR211がかくて登場する。プレイヤー中の本格派、マイクロの、一番普及価格ながら質的にはもう一万円上のクラスにも匹敵するのが211。カートリッジにM2100という、これまた普及製品中のハイ・パーフォーマンスの傑作がついている。この辺のプレイヤーを選ぶとなると、あとはセミオート機構のついたパイオニアやソニーそれにヤマハなどが浮かぶが、マニア・ライクなマイクロの方に、キミはよりひかれようがそれでいいのだ。残りのもうひとつのセクション、スピーカー。これこそ、テクニクスSU3400を生かす、ひいてはこの組合せ全体の質を決めてしまう重要なポイントだ。ここではオンキョーの12センチ・フルレンジのユニットに白羽の矢を立てよう。「あまり大きな音量でなく」というただひとつの使用条件をつけると、この小さなユニットから引出されるサウンドのクリアーで楽器それぞれの分離のよい音は特筆されるべきだ。この他にフォスターの10センチFE103、コーラルのフラット・シリーズなどが考えられるが、馬力のある低域の迫力さえあまり期待しなければFR12Aは最高だろう。オンキョーの指定の箱は小さく、4チャンネルへのグレード・アップは容易だ。この場合リアのパワー・アンプは今迄のを利用しよう。チューナーはSU3400とコンビのST3400だがもし予算が苦しければその下の新型のST3000でも実用上は何ら変らないことを申しそえておこう。

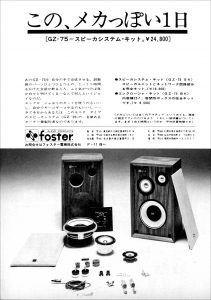

フォスター GZ-75 SK, GZ-75 BK

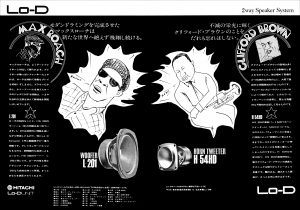

Lo-D L-201, H-54HD

コーラル BETA-10 + BL-25

岩崎千明

スイングジャーナル 7月号(1972年6月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

私のいつも使っているスピーカー、JBLのハークネスの後方、300Hzカットのアルテックの旧型マルチセルラ・ホーンの横に、縦長のボックスに入ったこの部屋で唯一の国産スピーカーがもう4年間も居続ける。

これが、コーラルのBeta10だ。バスレフ箱に入ったこのBeta10は発売直後、その鮮やかな力強いサウンドに惚れこんで、手元において以来、JBLのD130がC40バックロード・ホーンの箱に収まるまでは、しばしばマイルスの強烈なミュートや、エヴァンスの鮮麗なタッチを再現していた。

ただ、惜しいかな、鮮烈華麗なその中高音の迫力にくらべ、バスレフ箱に入れた低音は異質であるし、力強さもかなり劣ることを認めざるをえない。つまりBeta10の国産らしからぬジャズ向きの魅力あるサウンドは十分に認めながらも、その音のクォリティーを重低音にいたるまで保つことはバスレフ型では、しょせんかなわぬことを痛感していた。

Beta10のサウンドの原動力は、その強大なマグネットにある。試みに15、500ガウスという強力な磁界に比肩したスピーカーを探してみよう。JBL D130、130Aクラスでさえ12、000ガウス。ボイス・コイル径が大きいからそのままくらべることはできないにしろ、Beta10の方が単位当りでは20%は強力だ。あとは英国製の高級スピーカー、グッドマン・アキシオム80と、このBeta10が範をとったと思われる、ローサー・モデル4ぐらいなものだ。そのどちらも17、000ガウスとBeta10をわずかに上まわるだけである。

ジャズでは、楽器のサウンドそのものが音楽を形成し、そのアタック奏法が重要な要素であるゆえに、それを再現するには強烈なアタックの再生の得意なスピーカーがもっとも好ましい。僕がJBLを愛用するのもそのためだが、Beta10にも同様のことがいえる。

加えて、軽く強靭なコーン紙。中央の拡散用金属柱でサブ・コーンからの高音の指向性の改善も、単にみせかけだけでなく、60度ずれた付近までシンバルの音がよく拡がっている。

ただ、これほど楽器のソロが前に出るスピーカーでありながら、フルコンサート・ピアノのスケールの大きさが、とくに重低域でどうもふやけてしまうのが歯がゆいばかりであった。

ところが正月の休み明け、広告でBeta10用のバックロード・ホーン、BL25の存在を知り、急いでコーラルから、BL25を取りよせてみた。

チック・コリアのソロ・ピアノアルバムを聴いてみたが、Beta10がそのすさまじいまでの迫力を、中高域から低域にまで拡げたことをその時知ったのだった。それはまさにジャズ・ピアノのサウンドである。チック・コリアのちみつにして繊細流麗なタッチ、しかも左手のきらびやかな中に秘めた力強い迫力を、B得る25に収まったBeta10はみごとに再生してくれた。

国産スピーカーと外国製のそれとくらべるまでもなく、国産オーディオ・パーツにはどうもベテラン・マニアを納得させる魅力をもった製品が少ない。国産パーツの優秀性はいやというほど知らされているのに、その中に魅力らしい魅力のない歯がゆさをいつも感じ僕。コーラルはその不満を解消してくれたまれな国産パーツだ。おそらく、この手間のかかる手造りのバックロード・ホーンはあまり商売にプラスをもたらすとは思えないが、これほど魅力に満ちた製品がまた日本市場に出ることを知って嬉しいのである。

このBL25が、Beta10が今後も永く市場に残ることを願い、それをよく認識するマニアの少しでも多からんことを願うのである。

最近のコメント