サンスイのプリメインアンプAU9500、チューナーTU9500の広告

(ステレオ 1972年11月号掲載)

サンスイ AU-9500, TU-9500

ラックス SQ38FD, CL35II, CL350, MQ36, MQ60, MQ60 CUSTOM

スペックス SD-900, SDT-180

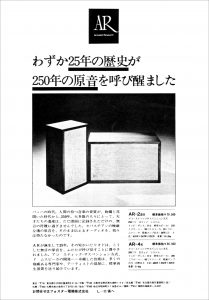

アコースティックリサーチ AR-2ax, AR-4x

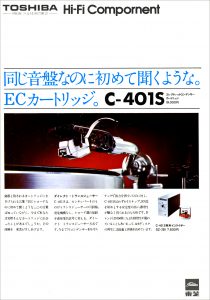

東芝 C-401S, SZ-200

ローテル RX-150, RX-200A

ヤマハ NS-620

Lo-D HS-350

パイオニア PL-31E

オットー DCA-350X

アルテック DIG

ダイナコ A-25XS, A-35

ビクター CCR-668, CCR-667, CCR-666

トリオ KA-6004, KT-6005

ビクター TD-550, TD-553, 4TD-405

サンスイ FR-2060

ヤマハ YP-700

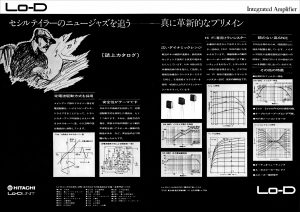

Lo-D HA-660

Lo-D HA-660

サンスイ AU-7500

岩崎千明

スイングジャーナル 8月号(1972年7月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

待つこと久し、待望の新型アンプがサンスイからで出た。おそらくは、ユーザー・サイド以上に、当のメーカーであるサンスイ自身が、待ち焦がれていた新型アンプである。

メーカー・サイドの人々の、他社の新型アンプが目白押しに出る中で永く、苦しい待ち時間は、もうこれ以上どうにもならない域に達していたに違いない。それだけに、それらの人々の、山なす期待をずっしりと担って、やっと覆面をとったその「アンプ」は、意外や、ごくひかえ目で小じんまりおとなしい新製品であった。期待が期待だけに、その期待の中にせっぱ詰まったものさえ感じさせられていただけに、この「新型アンプ」に接したオーディオ・ファンは、少々肩すかしをくい、かなりの戸惑いを感じさせられたのは事実である。

AU7500、AU6500の新シリーズは、外観的には、従来のサンスイのアンプ群と、一見、見分けすらつかぬほどの、ホンのちょっぴり「品の良い」変化をつけたにすぎない。規格の上でも、あるいはセールス・ポイントたるべきいくつかの特長も特にこれといった大きなものはなにもない。「25年のハイファイ技術をここに結集して完成した新製品」というメーカーのいい分は、いったいこのアンプのどこに生きているのだろうか。

しかし、発表会では判然としなかったこの疑問は、新型アンプを手元において、その再生ぶりを確かめるに及んで完全に氷解したのである。

メーカーのいう25年のキャリアはまぎれもなく、この新シリーズ・アンプの内に脈々と息吹き、輝きに重みすら加えていた。

このアンプの再生品質は、今までのサンスイのアンプのそれとは格段の向上というよりも、まさに生まれ変わったとしかいいようのない素晴らしいものであった。素直な再生、温かみを感じる透明なサウンド、親しみのある音、これらすべてが、なんのためらいもなく冠せられる再生品位が、この新シリーズそのものなのである。しかも類い稀なる力強い迫力を伴って。

サンスイのアンプを語るとき、必ず引っぱり出されるのはAU777の記録的ベスト・セラーだ。

777のあまりに華々しかったこの成功は、しかし、時間と共にメーカーの負担にこそなれ決してプラスをもたらしはしなかったのではなかろうか。

その証拠というと誤解を招くかもしれないが、何らかの形で777に影響された。その最たるものは777に見られる独特の華麗なサウンドだ。華麗というには当らないにしても、中域から高域にかけての充実ぶりを意識的に盛り込んだ再生ぶりはそれ以後のサンスイのアンプのひとつの特長といってもよかろう。アンプだけではない、スピーカーにすらこの意識的サウンドが見られる。しかしこのサンスイの777の成功には、もうひとつの底流があった。AU111から飛躍的なグレード・アップを実現して、当時驚異的な性能はマッキントッシュ管球アンプにも匹敵せんばかりだった303シリーズである。今や数少ない国産の幻の名器となったこのシリーズへの熱意と闘志とが、AU777の成功の源流となっていたことを見逃すべきではなかろう。

そして、303シリーズの企画の時点にまでさかのぼって「社内に散らばった闘志の管球アンプやトランス技術者を集めることから新シリーズ・アンプの設計はスタートした」そうである。まさに25年のキャリアという以外の何ものでもない意気込みを知らされる。

4チャンネルにおいて、後発の新勢力の強力な展開ぶりに必ずしも思うにまかせずQSはSQとしのぎをけずる激戦中という現状。切り離すべく道を選んだセパレート・ステレオは、皮肉にも4チャンネル時代に再び脚光を浴びつつある悲恋のメーカー、サンスイ。

今や、進むべき路線は、高級コンポーネント・ステレオ専門メーカーとしてその成功だけにかかっていよう。

しかし、決して惑うことはない。すでに新製品の完成こそ成功の第1歩として、それは刻みえたのだ。

このアンプの控えめながら記された規格表の性能に目を落としたまえ。「定格出力にて0・1%歪、20〜20,000Hz」マッキントッシュの最強力型のそれに比肩さるべきこの規格に達したアンプは国産では2番目。最初のそれはTブランドの註文生産品で、価格はプリ&メイン90万円なり。パワーこそ半分弱だがサンスイ新シリーズ・アンプAU7500は75、900円なりである。

なおパワーを25%ダウンし、アクセサリーを省略化したお買得型が、AU6500で65、000であることを加えておこう。

アタックそのものがこなごなに飛び散るようなモフェットのドラムと、眼前で弦が激動するアイゼンソンのベースと、例えようもなく力強く胸にぐさりと突きささるコールマンのアルトの咆哮を前身に受けながら……。

JBL L88 Nova

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1972年9月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

先月号の選定新製品で書いたJBLのL45に続いて今月のべスト・バイは同じJBLのノヴァ88である。JBLと僕との結びつきは、自分でもJBLを常用しているのだからしかたがないが、こう続くとやや食傷気味で、JBLしかこの世にスピーカーはないように思われそうだ。しかし、あえて、この原稿依頼を拒絶しなかったところに

僕のJBLへの傾倒の強力さがあるわけだ。

ノヴァ88はJBLのブックシェルフ型システムとしてはランサー44、ランサー77の延長線上に位置するもので、

0cmウーハーとダイレクト・ラジェーターの2ウェイ・システムというきわめてオーソドックスなコーン・スピーカー・システムである。ウーハーは例の白い塗料をぬったコーンだが、従来のものとはちがって、コルゲーションの多い新開発のコーン、エッジ、ダンパーという振動系をもっていて、決して最近流行のハイ・コンプライアンス、ロング・ストロークのフラフラ型のものではない。どちらかというと、一時代前のスピーカーを思わせる張りのあるサスペンションをもち、クロスオーバーを2kHzにとって5cn径のコーン・トゥイーターと組み合せている。これと同じユニットを使いデザインだけがちがうコルティナ88−1というモデルもあるが、デザインとしてはノヴァ88のほうがユニークで美しい。サランと木目を2分割し、ウーハーと同径の丸い穴を積極的に生かしたモダニズム溢れるフェイスはいかにもJBLらしい感覚の冴えといいたい。デンシティの高いがっしりとしたエンクロージュアは表見からは想像もできないほど頑丈で重さは21kg。許容入力50ワットの強烈な低音にもおかしな箱鳴きによる不明瞭なノートはでてこない。音質は腰のしっかりした安定感のあるもので豊かな低音感には血の通った生命感すら感じる。低音感といったのには意味があって、最近のスピーカーの中にはたしかに低い周波数までのびていても、実際に楽器のもつ弾力性にとんだ低音が出ないものが多い。このスピーカーの低音は、コントラバスのブーミーな低弦と胴の共鳴が生き生きと響くし、それでいて音程が明瞭に聞きわけられるのである。ピアノの巻線の響きも魅力的である。音のツプ立ちは極めて明解で、二つのスピーカーの間にかもし出される音の面は豊かな拡りと奥行をもって大きく迫ってくるのである。高音域はやや歪感のあるのが欠点ではあるが、へんなドーム型やホーン型のトゥイーターと組合わされたシステムのもつ木に竹をついだような違和感がまったくないほうをむしろ長所として評価したい。見たところはやや頼りのないコーン・トゥイーターのLE20系にJBLが固執しているのは何んらかの考えがあってのことだと思う。トゥイーター単体でこれ以上のものを作ることはさほど難しいことではないと思われるがシステムの全体のバランスを考えた時に、このトゥイーターの長所は捨て難いものをもっているといえるだろう。

私がよくいうことだが、スピーカーというものは、そもそも大ざっばな考え方から電気機械変換器として作られたところ意外に複雑な波形を再現し、いい音を出してくれたものらしい。誰が紙をゆすってあんな音を出すことを事前に想像しただろうか。その後のスピーカーの改善はでき上ったものの動作理論の解析によったのだが、それによってスピーカーは大きく進歩したことも事実だが、ある部分の改善により偶然得られていたよさがなくなった部分もないといえない製品も多い。そうした中にあって、新しいスピーカー理論と設計が、いい音で鳴るというロマンティックな心情と結びついて作られているのが現状における優れたスピーカー・システムであって、JBLの製品はその代表格といってよいだろう。

最近のコメント