オットーのプリメインアンプDCA170X、DCA1400、パワーアンプDCP180X、4チャンネルコントローラーDCC180Xの広告

(スイングジャーナル 1971年9月号掲載)

Category Archives: アンプ関係 - Page 93

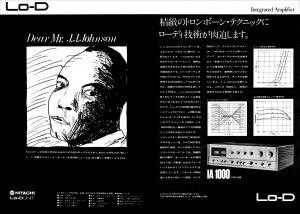

Lo-D IA-1000

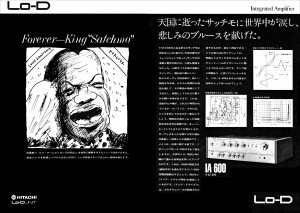

Lo-D IA-600

トリオ KN-6644, KA-8044

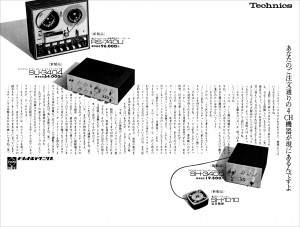

テクニクス SB-500, SB-600, SB-700, SU-3100, SU-3400, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-30, SL-1000W, EPC-205C, EPC-260C

ラックス SQ505X, SQ507X

サンスイ SL-5, QR-500, SR-1050

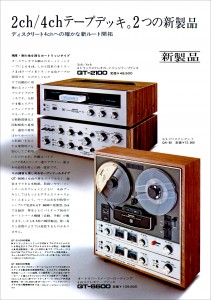

パイオニア QA-80, QT-6600, QT-2100

オンキョー Integra 733, Integra 433

ビクター MCA-V5, MCA-V7, CD4-1, 4MD-1X, QHR-202, QCE-G1

ラックス SQ505X

パイオニア SA-80, TX-80

パイオニア QX-80, QL-60

テクニクス SU-3100, SU-3400, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600

ソニー TA-1140

岩崎千明

スイングジャーナル 8月号(1971年7月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

TA1140という型番、およびパネルデザイン、この両方に対してはっきりと感じとれるのは、TA1120直系の製品であるという点だ。

TA1120はいわずとしれたソニー最高級アンプ。名実とともにその存在は日本国内市場はもとより、米国をはじめ世界のハイファイ市場においても、最高の品質と性能を誇る傑作アンプだ。マランツ、マッキントッシュという高名ブランドの製品と肩をくらべ得る製品は、国産品が世界アンプ界を圧している現在たりといえども、そう多くはないことを考え合せればソニーのTA1120の製品としての価値は、極めて高く評価でき得るであろう}

このTA1120直系のジュニア型というべきアンプがTA1140である。

あえて直系というのには、無論、理由あってのことだ。

ソニーはESシリーズと銘うって一連の高級オーディオ・コンポーネントを発売して、ガッチリとステレオ業界に根を下したあと、その商線の拡大を企り、若いオーディオ・ファンを強く意識した新シリ−ズのアンプを打出した。それが2年前この欄において紹介したTA1166であ

る。

しかし、そのイメージ・チェンンジはあまりに強引であり、あまりにもソニーのイメージから、かけはなれたものにしてしまったようだ。通信機に似たパネル・デザインと派手好みな音色作りが、ソニーのオーディオ製品に対する期待をまったくそらせてしまう結果となった、といえよう。

この製品と前後して出たオーディオ・コンポーネントには、大なり小なりこういう傾向が目立った。それがよいにしろ、悪いにしろオーディオ界のソニー・ブランドがマニアだけのものという従来のイメージをぬぐいさったことは、大いなる前進といえよう。

この時機に必要なのはTA1120シリ−ズの普及型、というべき若いオーディオ・ファン向けのアンプであろう。

1120はすでにタイプAを経て今やタイプFとなり、価格は世界の名器にふさわしく13万8千円という高価。その後1120Fのマイナー・シリーズとして昨年秋、発売されたTA1130すら88、000円という、初期の1120なみの価格だ。

初級マニア、このマニアということばにはその語訳どおり、マニアックな熱烈なファンという意味で、その熱烈なファンの卵達にとって、11120Fクラスのアンプを使うというのは、彼のオーディオ・ライフのひと

つの夢であろう(その夢を現実のオーディオ・ライフにしてくれるべき1120ジュニア版の出現こそ、今のオーディオ界にとってソニー製品の布陣にとっても大いなる価値と意味を持っている。

TA1140の出現は「これ」なのだ。

TA1140こそ、若いオーディオ熱心なファンにとって、正に夢を現実に引戻してくれる「正義の味方」な

のである。無放の剣なのである。永年の夢をかなえてくれる、最高品質のプリ・メイン・アンプなのである。

キミの机の上に、世界長高のアンプがどっしりと置かれることが手近かに考えられるべく出現した製品なのである。あれこれと、多数の商品の中から選ぶ必要のない最終的要素を濃く持った製品なのである。

TA1140の良さについて、今さらいうこともないであろう。1120のパワーを縮少した以外には、ほとんど差のないといい得る諸特性と音質を誇る。しかも価格は6dBダウンというのが、若いファンには絶対ともいえる大いなる魅力だ。

ただ、ひとこと付加えたいのは、ソニーのアンプ全般にいえることなのだが、規格最大出力はたしかにすばらしい数字なのだが、実際に長時間、フルパワーに近く鳴らしていると、規格出力を保つことがくるしくなるように思われる。もっとも、いくらジュニア版とはいえ片側35ワットのこの級のアンプを、フルパワーで鳴らしつづけるという使い方をすることは、一般家庭においてはあまりないことであるに違いない。つまり、普通のユーザーならば、そういう点に気付くことはまずあるまい、と思われる。しかし、あまりハイ・パワーを望む向きには1130とか1120Fをすすめるべきだろう。

Lo-D IA-600

岩崎千明

スイングジャーナル別冊「最新ステレオ・プラン ’71」(1971年夏発行)

「Lo-D in jazz」より

最近、オーディオの新製品が各社から多数発売されているが、全体を通して強く印象に残ったことは、日立、ナショナルなど家電メーカーといわれる大企業の、ステレオ・パーツの著しい向上ぶりだ。向上というよりは脱皮というべきか、誕生というべき、そのハイ・グレードぶりなのである。

日立がステレオで注目されたのは、HS500というブックシェルフ・スピーカー・システムの誕生以来だ。まだ4年になるまい。

このシステムを、目白の奥まった西洋館然とした日立別館での発表会で接したとき、AR3風の底力ある重低音が評判の高いARよりもさわやかだったのに不思議な面持ちであった。

ずっとあとになって、このスピーカーのために、日立中央研究所の技術陣グループが多数動員され、工学博士級が各ユニットおよびエンクロージュアを、それぞれ担当したと伝え聞いた。そのグループはHS500の開発終了後、カラーテレビ新設計に携わり、いまふたたびスピーカーにもどったとか……世界の大企業と肩をならべる大メーカーにふさわしい技術的シンク・タンクの巧妙な使い分け。「技術の日立」とよくいわれるその技術陣の厚さ、その活用のうまさが端的に示されている。世界に類をみないHS500のユニーク・ポイントの数々は、「日立」でなければ創り得ないであろう。

さて、こうした製品の中で、日立のアンプをじっくりとながめ、音を聴くという付き合いも、ここ最近のことであった。スイングジャーナルの試聴室で、数あるアンプの中に置かれた日立のアンプに視線が流れたとき、そこで止まることはなかった。たぶん、ぼくだけではなく、初めて接する方は誰でもそうであろうと思う。

それくらいに地味な、飾り気のないパネル・デザインである。味もそっ気もないということばがぴったりのシンプルなパネルだ。つまみが上段一列、下段の右半分にスイッチが-列。これでもステレオ・アンプか、と思うほどツマミも少ない。昔、見馴れたモノーラル時代のアンプを、スッキリさせて並べたという感じである。

今日のステレオ・アンプには、ツマミやスイッチ類がことさらに数多く、並べられているのとは好対照なこの端正なデザイン。日立のアンプ類はこのシンプルなデザインにすべてがよく表われている。

特長とか、眼をひくようなポイントは何ひとつない。それこそが日立のアンプの特長なのだ。それはそのサウンドにも表われているし、このアンプの性格を決定しているのだ。それはまた日立の製品に対する姿勢を意味しているのではないだろうか。ステレオにおけるアンプの価値が低歪率、信号対雑音比、f特、ダイナミック・レンジ……と技術が進歩するにつれて、その要求される技術的な性能がますます高められているには違いない。しかし、なににも優って優先させなければならないのは信頼性とか、寿命とかであろう。つまり、故障しては困るという要求、いくらよい特性を備えていても何にもならない。鳴らないアンプでは何もないよりもまし……というより広くもない棚に大きな荷物が陣どっているのでは、無い方がましなくらいだ。

多くのアクセサリー回路や、アイディアを盛り込んだ回路は、逆にいえば部品の数も増えようし、それだけ故障率が増えることにもつながる。だから必要な最少だけにしぼって、その主要品は十分に意を払って、ガッチリと手をかける日立のやり方はアメリカ合理性ということができるかも知れない。いかにも技術重視的ないき方ともとれる。しかしこれこそ、本当の需要者のための商品ということではないだろうか。

端正なそのたたずまいをそのままに日立のアンプは、特にスッキリした、爽やかな飾り気も無い音だ。まるで冷たいまでにソッ気ないのも、パネルの印象と同じだ。というと、メカニカルな感じ、金属的なサウンドというようなイメージを持たれてしまうのだが、メカニックといういい方がもし悪い意味でなければ、そういえるし、金属的というのが冷徹という意味ならそういい得よう。作るべくして作ったのでなく、技術的な性能追求がこのサウンドに達したのだろうと思う。

これは、市場に出ているアンプの中で、ひときわ高級品とされ、ハイグレードと誰もが認めるソニーのアンプにおけるそれとよく似たケースともいえる。ソフトとかウォームとかいう意識的につけ加えたサウンドがないという点がはっきり認識されるのだ。試みに録音のよいジャズ・レコードをかけてみよう。ぼくのもっとも好きな「ブラック・ホークのシェリー・マン」(米コンテンポラリー)の4枚組だ。音がボケやすいライヴ・レコーディングの中でもっとも鮮かなサウンドと、生々しい楽器のプレゼンス、加えてクラブの雰囲気がよく捉えられた名演名録音盤である。決っしてスタープレーヤーを集めたわけでもないのに、この名演ぶりはマンのドラミングと、曲の引きしめ方がうまいためだろう。このアルバムはオン・マイクの楽器のサウンド、特にドラムを筆頭に、ピアノ、アルト、ペットと鮮明度の高いサウンドにあるのだが、このアタックを期待以上に再現するのが日立のIA600であったのだ。クリアーな、パンチあるサウンドのクォリティーは特にローレベルでも実に見事なのである。

ぼくはこのローレベルの、特にピアノの澄んだタッチに惣れた。日立のアンプにもまったく難点がないわけではない。中音域から高音域の鮮明さにくらべ、このアンプのサウンドは特にジャズに対して低音の力が物足りないのだ。ベースの床をはう響きはジャズだけのものだが、こういうエネルギーがちっとも出てこない。ステップ式の低音のコントロールを上げる。このトーンコントロールは効き方もはっきりし途端に力強い低音のパワーが、試聴室のJBL・C40のホーンから床に伝わり、椅子を揺るがす。試みにエアリーズに切り換える。ごく低い重低音が充分ゆったりした感じになるが、ボリュームと共にトーンコントロールはもうワンステップ上昇だ。この低音の大振幅の場合にも、ローレベルと同じような爽やかさに驚かされる。フラットの状態にくらべ低音は6段以上持ち上げられているから、パワーは4倍になっているはずだ。規格値を越えるハイ・パワーぶりなのではないかと思うほど……。しかし、これはデータに正直な日立のこと。いわゆるカタログ特性だけよいというのではない、ということが認められたわけであった。

それにしてもローレベルの音の澄んでいること。マンの押え気味のタッチ、ドラミングの特長はこのローレベルの冴えで、ひときわ輝きを増す。カタログを見る。なるほど、日立の技術が、このアンプに光っている。「定電流ドライブ出力回路」これだ。やさしくいうと、小さい音のとき荒れやすいトランジスタ・アンプの音を、透明にするための技術だ。トランジスタの動作を理想的にするため負荷としてトランジスタを使っている新回路だ。これなら出力トランジスタは傷まないし、一石二鳥。ヤルネェ。なかなか……。

実は4チャンネルにそなえて、このところ国産アンプの厳選したお気に入りを何台か買い込んだのだが、そのいずれとくらべても、互角か、それ以上のジャズ・サウンド。その秘密はやはりこの日立の技術にあったのだ。もうひとつ付け加えておくと、このときのアンプの中で、もっとも安いのが日立。ぼくはあまり好きなことばじゃないがコスト・パフォーマンスという点からいうと、ベストに選べそうだ。

だけど、キミ。このアンプでジャズを楽しみ出したら、よいサウンドが判ってしまうことは確かだ。それがオーディオの泥沼の始まりになったとしても、当局はいっさい関知しない。

最近のコメント