井上卓也

HIGH-TECHNIC SERIES-1 マルチスピーカー・マルチアンプのすすめ(ステレオサウンド別冊・1977年秋発行)

「内外代表パーツ200機種によるマルチウェイ・システムプラン」より

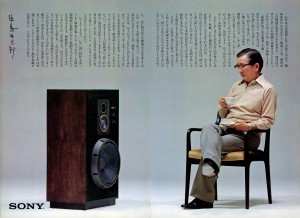

テクニクスのSB10000は、現在までに発売されたフロアー型システムのなかでは、国内製品でもっとも大型なシステムである。低音用に46cm型ウーファーを採用し、中音と高音に開口角度の広いラジアルホーンを採用したホーン型ユニットを使用している。

同社からは低音用の46cm型ウーファーとしては、すでにEAS46PL80NAが発売されているが、この単売ユニットとSB10000に採用されたユニットの関係は不明である。しかし、世界的にみても46cm型ウーファーは、製品数も少なく、国内製品で現在発売されているのはテクニクスだけということになる。

このシステムの中音用、高音用ユニットは、ラジアルホーンとドライバーユニットを結合する部分のスロートが極めて短縮された、特長のある方式を採用しているのが従来に見られなかった方法である。中音用のドライバーユニット部分のダイアフラムは、直径100mmと非常に大口径型で、受持帯域の下側、つまり中音から低音にクロスオーバーするあたりのエネルギーが、より直径の小さいダイアフラムより一段と強く、ウーファーとのつながりが大変にスムーズである。

高音用は、中音用が磁気回路の後部にダイアフラムをセットした、いわゆるリアドライブ方式であることにくらべ、一般的にトゥイーターに採用されることが多い、磁気回路の前部にダイアフラムをセットしたタイプだ。このダイアフラムは直径35mmで、材料にはチタン箔の両面に軽量で非常に硬度が高いボロンを真空蒸着させた新材料を使っているが、これは世界最初の試みである。

ウーファー用のエンクロージュアは、バッフル盤の両側にスリット状のポートをもつバスレフ型である。この上に、中音用と高音用のユニットが前後方向に、リニアフェイズ方式に従って、スタガーしてレイアウトされている。

このシステムは、LC型ネットワークにも位相補正方式が採用されているとのことであるから、マルチアンプでドライブするプランは単純に各ユニットを直接パワーアンプにつないでドライブして、LC型ネットワーク以上の音質が得られるかどうかがポイントになる。

しかし、現実的に、マルチアンプドライブ化したシステムを調整する場合には、各ユニットの位置的な関係を移動できるタイプでは、相対的なユニット一のコントロールで、最良の音に追込むプロセスは、いわば、マルチアンプの実施面での定石である。したがって、SB10000でも、少なくとも、聴取位置を原点として聴きながら、中音と高音ユニットを前後させてベストポイントを探すべきであろう。アンプには、一連のテクニクス製品を選んだが、低音用には、左右それぞれにモノ接続としたパワーアンプを使用することにしたい。このシリーズのアンプは、性能、価格などからマルチアンプ方式には好適な製品だ。

●スピーカーシステム

テクニクス SB-10000

●コントロールアンプ

テクニクス SU-9070II (70AII)

●エレクトロニック・クロスオーバー・ネットワーク

テクニクス SH-9015C (15C)

●パワーアンプ

低音域:テクニクス SE-9060II (60AII)×2

中音域:テクニクス SE-9060II (60AII)

高音域:テクニクス SE-9060II (60AII)

最近のコメント