トリオの4チャンネルコントローラーKN6644、プリメインアンプKA8044の広告

(スイングジャーナル 1971年9月号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 166

トリオ KN-6644, KA-8044

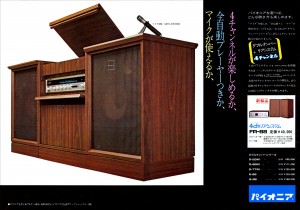

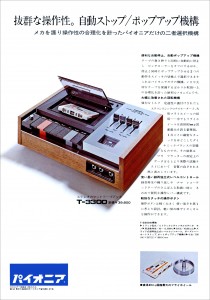

パイオニア S-55M, FR-88

ナガオカ NM-66

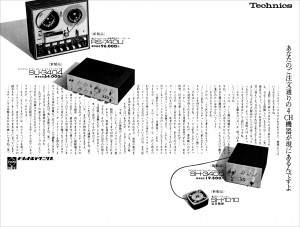

テクニクス SB-500, SB-600, SB-700, SU-3100, SU-3400, SU-3600, ST-3100, ST-3400, ST-3600, SL-30, SL-1000W, EPC-205C, EPC-260C

サンスイ SP-70

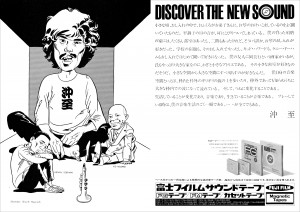

岩崎千明

スイングジャーナル 9月号(1971年8月発行)

「SJ選定 ベスト・バイ・ステレオ」より

ブックシェルフ・タイプという形態のスピーカーを日本のオーディオ・ファンの間に定着させたのは、米オリジナルのARでもなければ、それをイミた形でスタートしたパイオニア製品でもない。

ほかならぬサンスイのスピーカー・システムSP100、SP200のシリーズだろう。この製品のずっと以前からこの形をとったシステムがないわけではないが、サンスイが始めてスピーカーに手をのばして発売したブックシェルフ・スピーカーが高い人気と業績をあげたのは注目に価する出来事としてわがステレオ史に残るだろう。

ブックシェルフとしては大体ARを原点とした物が多く、製品がARほどのサウンドに至らなかった当時は「ブックシェルフの音は低音がつまっている」と酷評されるのが常であった。この常識をサンスイのシステムはぶちこわし踏み越えた。

サンスイはこれらシステムを発売するに約2年先立ち、JBLの日本総代理店として扱い製品は、JBLのスピーカーを中心としてすべてにおよんだが、このキャリアはハイ・ファイ製品にもっともむつかしい音作りに貴重な経験となった。そして具体的なポイントとしてはJBLのブックシェルフ・スピーカーとして名乗りを上げたランサー・シリーズが、すべてチューンド・ダクトと呼ばれるバスレフレックス・タイプか、またはその変形とされているドローン・コーン形式のパッシブ・ラジエーターによって低音特性を得ていることにある。

この世界的な名器を範にとったサンスイのブックシェルフ型の低音特性が従来のそれとまったく違ったサウンド低音感として大いに受けて、画期的な売行きとその後のスピーカーの方向をすら変えてしまったわけである。

このバスレフレックス・タイプの箱に入れるべき「ユニット」は、オリジナルのブックシェルフともいうべき密閉箱型式のユニットにくらべて、f0がかなり高くとり得ることこそ特長だ。というのは、このためコーン紙を含む振動系のf0の低いものとくらべて軽くできるという特点をそなえ、これがスピーカーという電気機器にとってその性能の最大点である能率の向上をはかれる点にある。「ブックシェルフになってスピーカーは能率が低下した」という点はサンスイのものに限っては、決してそうでない点がサンスイのみの特長でもあるわけだ。この利点はスピーカーが小さくなればなるほど重要な意味をもってくる。つまり、小型スピーカーを使用する需要者にとっては、なるべく安上りのコンポーネント・システムを狙うため、いきおいアンプに対する価格をおさえ、必然的にパワーの小さいアンプを用いてシステムを構成することになる。小型スピーカーほど小出カアンプで鳴らされるという矛盾がごく普通にまったくの無頓着さで行われているのだ。小型スピーカーほど低能率、従ってハイ・パワーを必要とするのに、小型システムを低価格の小型アンプで鳴らすという理にそむいたことが平然と行われ、常識となっている現状なのだ。そこで小型スピーカーの高能率化こそ良い音へのなさねばならぬ急務である。いや、急務であったのである。

一般のアマチュアやファンがそれに気付く動機こそ、SP70の出現だった。SP70が、小型ブックシェルフの中でもズバヌケた売行きだということだ。それは、消費者がむつかしい理くつを抜きにして、SP70が他の類形的なシステムと違う点、高能率という点を「音の良さ」という形で気付いているからに違いない。

4チャンネル化時代をむかえたオーディオの世界で、SP70の存在は、まだまだ重要なものであるに違いない。また4チャンネル用としてSP70が部屋の四隅におかれるのは、ある意味で理想的なリスニング状態といえるのである。

最近のコメント