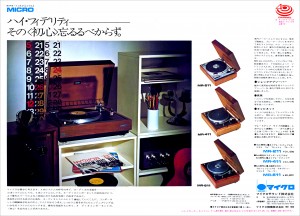

マイクロのアナログプレーヤーMR211、MR411、MR611の広告

(スイングジャーナル 1972年1月号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 160

マイクロ MR-211, MR-411, MR-611

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

パイオニア T-3100, T-3500

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

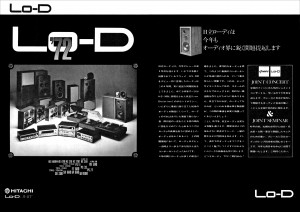

Lo-D HS-220T, HS-320, HS-350, HS-420, HS-500, HS-1400W, IA-600, IA-1000, FT-600, SR-300, SR-600, PS-33, PS-77, TRQ-735D, TRQ-740D, TRQ-744D, TRQ-7000D

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

テクニクス RS-275CU, RT

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

ビクター BLA-305, MCA-V9

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

ラックス LX77, BOSE 901

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

1 comment

パイオニア CS-E700, SX-616, PL-25E

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

テクニクス SL-1100

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

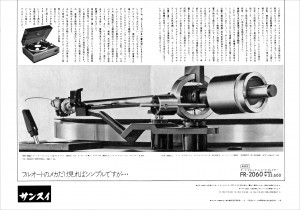

サンスイ FR-2060

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

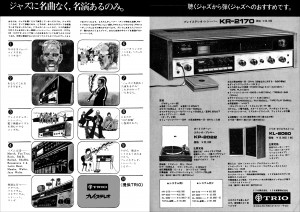

トリオ KR-2170, KL-2060, KP-2022

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

ビクター CHR-260, CCR-661, TD-450

Posted by audio sharing

on 1971年12月20日

No comments

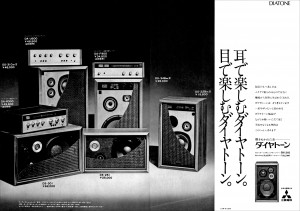

ダイヤトーン DS-22B MKII, DS-31C MKII, DS-34B MKII, DS-251, DS-301, DA-U600, DA-F900, DA-R300

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

マイクロ MR-411, MR-611

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

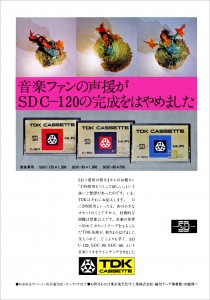

TDK SD-C

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

ローテル RS-600, RX-150

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

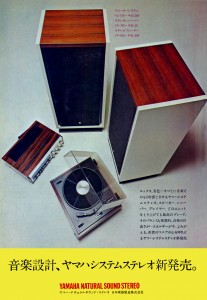

ヤマハ NS-570, CR-700, YP-500

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

ビクター TD-450, CCR-661, CHR-260

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

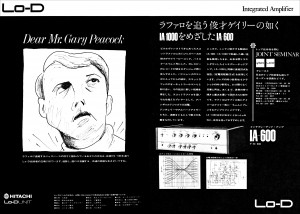

Lo-D IA-600

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

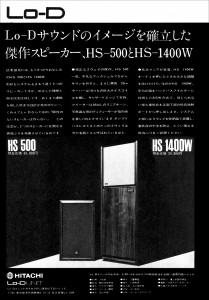

Lo-D HS-500, HS-1400W

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

ソニー SLH

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

サンスイ SP-1005, SP-2005

Posted by audio sharing

on 1971年11月20日

No comments

最近のコメント