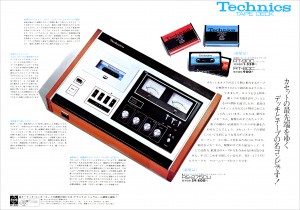

テクニクスのカセットデッキRS275CU、カセットテープRTの広告

(スイングジャーナル 1972年3月号掲載)

Category Archives: 国内ブランド - Page 157

テクニクス RS-275CU, RT

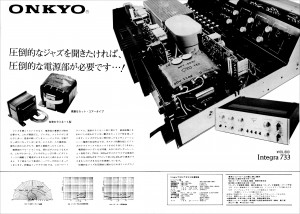

オンキョー Integra 733

パイオニア SX-414, SX-717

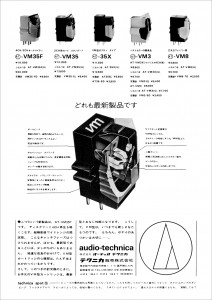

オーディオテクニカ AT-VM35, AT-VM35F, AT-35X, AT-VM3, AT-VM8

オンキョー U-4500

トリオ KA-2002, KA-3002, KA-5002, KT-2001, KT-3000, KT-5000

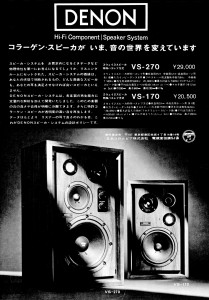

デンオン VS-170, VS-270

ラックス SQ700X, WL700

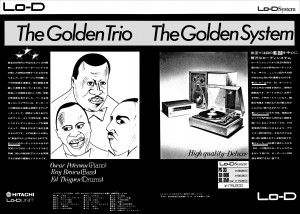

Lo-D HS-350, SR-600, PS-33

パイオニア T-3500

サンスイ SP-1005, SP-2005

BOSE 501, 901, ラックス LX77

パイオニア QC-80, QM-80

Lo-D HS-350

ティアック A-4070

ナガオカ 0.5mil DIAMONDSTYLUS

テクニクス SL-1100

ダイヤトーン DS-301

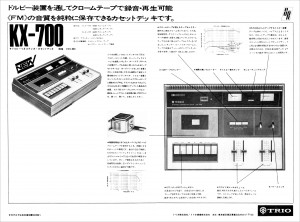

トリオ KX-700

デンオン DP-5000

岩崎千明

スイングジャーナル 3月号(1972年2月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

今月のこのページを一見して、おやまた、ダイレクト・ドライブかと思われる読者が多いことであろう。

先月号のテクニタスSL1000に引き続いて、今月はコロムビア/デンオンのDP5000の登場である。これで、この1年間に登場したプレイヤー関係の3機種が国産ダイレクト・ドライブ(以下DD)ターンテーブル関係の製品で占められたことになるわけである。先陣を切ったテクニクスSP10、続いて量産化の名乗りを挙げたソニーTTS2500とその高級型TTS4000、先月紹介のテクニクスSL1000、今月のデンオンDP5000、とすでに登場した製品群に続いて、さらにパイオニアMU3000が控えているし、開発完了を伝えられるマイクロ精機のDD型ターンテーブルも市場に姿を現わすのも間近いことだろう。

すでに多くの機会に語られているように、これらのDD型ターンテーブルの出現は、国産ターンテーブルおよびそれを基盤としたプレイヤーの、飛躍的向上を意味する具体的な成果として、受け取ってよい。この、技術は、例えていえば自動車産業における、ロータリー・エンジンの、レシプロに対する優位性以上に評価され得よう。いくら賞賛しても決して過ぎることのない優れた研究開発であるし、製品化技術であり、それ一世界のオーディオ・メーカーのすべてに先駆けた、純粋の国産技術であるという点において、その価値が一段と輝きを増すのだが、それだけに、どうしてもDD技術に対するその評価は甘くなり勝ちなのだ。

そうはいっても、国内市場において国産メーカー同志のDD型ターンテーブルやプレイヤーが肩を並べて競い合うようになってくると、それぞれの製品に対する特長づけや評価が要求されるものだし、それに応えるのが、このページの責任でもあろう。

さて、今月のデンオンDP5000、さすが業務用一本槍に生き続けてきた筋金入り本格派老舗直系のブランド商品である。

まずひと目みてスタイルが実にユニークだ。元来ターンテーブルのデザインほどむづかしいものはなかろう。

ディスクを乗せるターンテーブルはまずまったくといってよいほど形を変えられるものではないし、そのまわりもモーターボードと名付けられる通り板状の域を越えるのか難かしいものだ。そうかといってターンテーブルのまわりがないのもは高級品には見当らないのだ。DP5000は視覚的にはまさにこの両方の中間的なスタイルボードではないがメカニカルには堅牢この上ないボードが30センチピッタリのターンテーブルの周囲をゆるやかに取りかこんでいる。ゆるやかにということばは妙ないいまわしだが、それは手前で幅広く、奥で狭くなるように傾斜を変えてあるために感じられるデザインのなせるわざだ。このユニークなプロフィルは、最初にちょっと、とっつき難い印象を受けるのだが、それを手元におけば、実に扱いやすく、演奏前後のレコードを傷つける可能性を根絶した配慮を知らされるに違いない。ターンテーブルのふちはその上でレコードを裏がえす際に、時に障害になり得るし、外し損なったレコードをしばしば傷つけるものだ。

この傾斜したターンテーブルまわりのボード(?)は、レコードの取り外しの際30センチというターンテーブルとゴムシートの作るわずかの隙間に指をかけやすくする、という大きな利点をも生み出している。さらにもうひとつの意味はプレイヤーの大きさやアームを追加する際にも制限をなくしている。

加えて、ほこりがつき難いこともいい足してよかろう。

このわずかなボードに、ストロボと操作を考えて大きく並べたプッシュスイッチの角型つまみ。

ランプを内蔵している点もいたれりつくせりの感がある。

さて、本来の性能だが、ACサーボというテクニクス方式とはやや異なる電子サーボを採用しているがその特長は、大きなトルクを得られる点にあり、まさに業務用ということを強く意識した瞬間定速型で、1/3回転で定速度に達するのが大きなポイントとなっている。

むろんその回転むらや振動の少なさはDD型そのものズバリで、いうことはなかろう。価格も適正な上、信頼度の高いデンオン・ブランドのDD型の出現は、マニアにとって大きな購売目標となって永く市場を確保するであろう。

ティアック R-720

菅野沖彦

スイングジャーナル 3月号(1972年2月発行)

「SJ選定新製品試聴記」より

プログラム・ソースとしてのミュージック・テープは、8トラック・カートリッジがピークを過ぎ、今やカセットが花形という観がある。一方、4トラック・オープン・リールはどうも、もう一つバッとしないようだ。LPレコードとの音質の優劣をさわがれていた頃が華で、その勝負もうやむやなうちに、もっぱらFM電波のエアー・チェック用に使われているというのが実情らしい。もっとも、近頃になって、ようやくマイク録音の機運が高まり、カセットでは不満なマニアが4トラ・オープン・リールのもつ特性を活用しているようだ。しかし、なんといってもテープならではの優秀性をその音質で確認できるものとなると、2トラック・38センチということになり、この不経済なプロ規定がジワジワとアマチュアの間に浸透してきた。2トラック38センチのテープの音質は、たしかに、4トラックやカセット(この二つを一緒にするのは無茶だが)とはまったく次元を異にするといってよいハイ・クオリティ・サウンドであって、ここでは、さすがに、ディスクとの音の優劣を比較する気にもならないらしい。こんなわけで、ごく大ざっぱにいって、テープを楽しむなら2トラック38センチかカセットだ! という両極端に徹底することの合理性が生まれてくるのである。もっとも、FM電波を受信して録音する場合に2トラ38を使うのはあまりにも馬鹿げているともいえるかもしれないが、私にはこんな経験もある。それは、FM局が2トラ19センチで録音したプログラム・ソース…しかも、それはLPからのD.B.の放送を、エアー・チェックしたのだが、こんなプログラム・ソースでも、4トラック19センチでとったものより2トラック38センチでとったもののほうがはるかに音がよかった。もっと甚だしきは、4トラック19センチのミュージック・テープを2トラック38センチでプリントしたものと2トラック19センチでプリントしたものを比較してみたら、ここでも2トラック38センチのほうがよかったということもある。これは一体なにを意味するか? 送り出しのクオリティがよい場合、少しでもそのクオリティに近い性能をもったものが威力を発揮するというのならわかる。送り出しより受けのクオリティが上回っている場合、どうせ、それ以下の音しか入っていないのだから、より忠実に伝わるのは雑音や歪で、かえって音が悪くなったりしたりと、いう気もするのである。それは理屈だが、事実はその通りにいかない。ここでは考えるスペースがないので、なにはともあれ、テープにこるなら、2トラック38センチは是非いじってみたいものだと思う。

ティアックは、昨年の下期にどっと新製品を発売したが、このR720もそのうちの1機種で、最高級アマチュア機、あるいは、実用的なプロ機といえる製品だ。同社が長年にわたってこなしてきたアンペックス・タイプのトランスポートはごくオーソドックスな信頼感の強いもので、コントロール・スイッチは従来のAシリーズとはちがい横一列に並んだプッシュ式、どこかアンペックスのAGをしのばせるムードである。ティアックらしい気の配りようは随所にみられ、アマチェアの気質を充分知り尽した親切な設計が感じられる。バイアス切換とレベル切換がエレクトロニックス・パネルについていてロー・ノイズ・タイプのテープに適応する万全のかまえがある。つまり、ローノイズ・テープは、バイアス電流も多く流してやらなければならないが、同時に、ダイナミック・レンジの広さを充分活用することが大切で、切換スイッチをハイにしてプラス3~6dbまでメーターで見ることにより、さらにS/Nの優れた録音をとることを可能にしているわけだ。ヘッド構成は4トラ、2トラの2種あるが、いずれも4ヘッドで、再生は2、4トラック共に可能である。録音、消去ヘッドが2トラ仕様と4トラ仕様に分れている。38、19、9・5各センチのイクォライザ一切換がエレクトロニック・パネルについているが、このへんがうっかりするとミス・ユースの原因になるかもしれない。スピード切換とは連動していない。テープ・スピードは、キャプスタン・スリーブの脱着で、38と19あるいは19と9・5の2通りに使う。

使ってみると、大変安定したメカズムと、S/Nのよいエレクトロニックス、音質的にもフェライト・ヘッドのコンビネーションがよくコントロールされていて、艶やかで美しい。柔らかさの中に腰のしっかりした強靭な締りをきかせ、2トラック38センチの威力を充分発揮させてくれるのだった。

最近のコメント