マイクロのターンテーブルMR606U、アナログプレーヤーMR611、カートリッジVF3200、トーンアームMA101MKIIの広告

(スイングジャーナル 1971年6月号掲載)

Category Archives: トーンアーム - Page 9

オルトフォン M15, MF15, AS212

オルトフォン M15, MF15, AS212

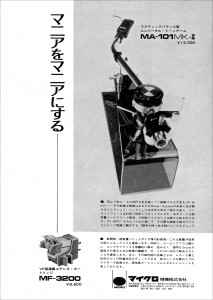

マイクロ MA-101MK-II, MF-3200

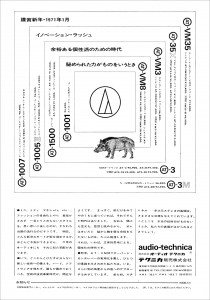

オーディオテクニカ AT-VM35, AT-35X, AT-VM3, AT-VM8, AT-3, AT-3M

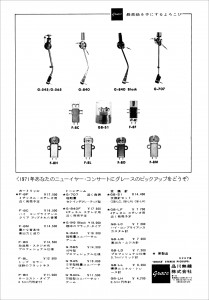

グレース F-8C, F-8F, F-8H, F-8L, F-8D, F-8M, GS-51, G-545, G-840, G-707

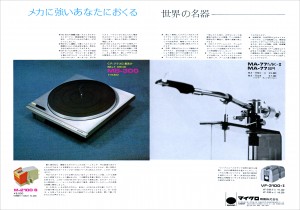

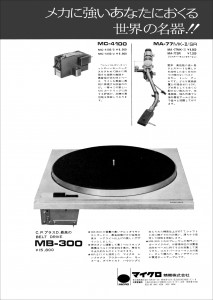

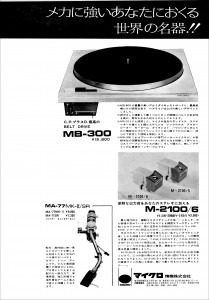

マイクロ MR-211, MC-4100, VF-3100, M-2100, MA-77MK-II, MB-400S

マイクロ MR-411, MB-600, MC-4100/5, VF-3100/5-II, M-2100/5, MA-101

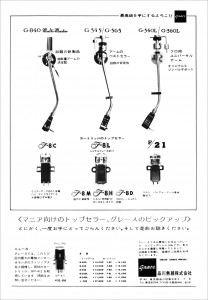

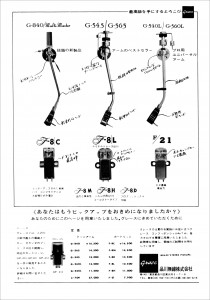

グレース F-8C, F-8L, F-21, G-545, G-565, G-540L, G-560L, G-840, フィリップス GP412

マイクロ MR-211, MC-4100, VF-3100, M-2100, MA-77MK-II/SR, MB-400S

グレース F-8C, F-8L, F-21, G-545, G-565, G-540L, G-560L, G-840, フィリップス GP412

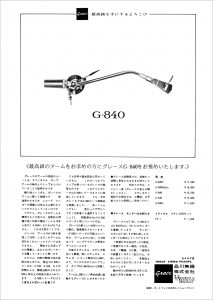

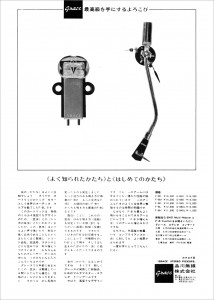

グレース G-840

岩崎千明

スイングジャーナル 7月号(1970年6月発行)

「SJ選定《新製品》試聴記」より

グレースが久しぶりに新型アームを発表した。G840という。

現在のグレースのアームG545シリーズにとって代る主力製品たる期待をになって登場した新製品である。従来のG545シリーズは、540シリーズのマイナー・チェンジということで、そのスタイルに540シリーズのイメージを深く残し、ジンバル機構、バランスウェイトなどの各部に共通の部分が見られた。「新製品という形でなく、現在の製品を常に改善し性能向上を図るのがうちの姿勢です。だから同じ製品でも一年前のとくらべれば部分的に改善されており現在の製品は格段と良くなっているはず」というのがグレース主脳陣のいつもの言だ。それがカートリッジでははっきりと音質の違い、トレース能力の向上などという形で現れており、アームについても地味ながら眼に見えない部分に改良がなされてきた。例えば部分的な量産性の向上を図って製品全体のバラツキを減らすとか工程の簡略化により精密度をより改善して製品の精度の向上するとか。これらはどこのメーカーでもやっていることではあるがグレースの場合、特に新製品の開発の技術力をふり向けてまでその点に重点を置いてきたといえよう。

それがグレースという老舗らしい手堅い行さ方である。日進月歩の速度の早いオーディオ界において高級マニアに古くから信頼されてきたコツであり同社の他のメーカーとは違う長大の点ともいえるのであろう。

とはいえ同分野のメーカーの数は多くその規模にしても新進といえども業界きっての古参、ダレひとりと肩を並べあるいは追越す規模の同業メーカーも一二を下らない。それら各社の製品が毎月のように新製品捕を賑わしている状況下では、新製品に対して消極的なグレースといえども、新型を出して対向せぎるを得なかったという見方もできるのである

そこで、この新型であるが今までの545シリーズを一段とグレードアップしたという点ではまったく系列の異なる新製品ということはできない。従来のグレースの姿勢がはっきりとうかがい得る新製品である。とはいえ同じ機構を踏習しながらも、そのイメージとしては全く一新し微精度的メカニズムを感じさせる軽快で繊細なデザインだ。

同じシンバル機構つまりジャイロによる水平垂直回転機構をさらに小型化することにより一歩前進させ精度と感度を向上したという。

さらにそのアームは従来より一段と細いパイプアームに変えて、現在の市販製品中でも好辞を伝えられFR24、UA3などと同じ軽量級アームとしてのイメージアップに努めている。

ただ、このグレースの新製品が、このような一段と軽量級アームに向いつつあるのが現在の時点であるということがひとつの問題点でもありグレースのグレースらしいやり方でもあり、それがこのアームの市場性の得失にもつながっていることを見逃すわけにはいかない。

今日、高級アームの大きな問題点として、軽量化に対するひとつの批評がクローズアップされつつあるということをここで改めて思い起していただきたい。アームの軽量化が音質の上で、低音の迫力、量感の不足の一因として指摘されて久しい。これが軽針圧、軽量級アームの著しい普及によって一段といわれているのである。

しかし、この批評にもかかわらず依然として軽量級アームがもてはやされているのは針圧の軽減化がレコードの消耗を防ぐ最大の効果となっているからであり、その点では音質の悪影響も見逃されているという事実。そして、これを再確認するところから保守的なメーカー、グレースがあえて軽量化への道を選んだのであろうという見方もできる。ただはっきりといえることは今までももっとも使い勝手がよくまた荒い操作にも耐え得る点を買われていたグレースのアームの軽量化という点だ。おそらくアフターサービスの点でもっとも良心的なメーカーのひとつとしてグレースのアームば軽量アームの中でも一番丈夫であるに違いない。

シェルの強度とデザインの点で難点はあるとはいえこのグレースの軽量アームが今後市場で好評となることはほぼ間違いはなかろう。

私の目前でゲイリー・ピーコックの日本録音の大娠幅も 0・59gという軽針圧でまったく難なくトレースをしてしまうアームは国産品、輸入品を問わず、このグレースの新製品G840シリーズを除いて、その例を私は多くは知らない。

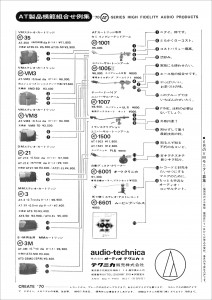

オーディオテクニカ AT-35, AT-VM3, AT-VM8, AT-21, AT-3, AT-3M, AT-1001, AT-1005, AT-1007, AT-1500, AT-6001, AT-6601

グレース F-8C, G-840

SME 3009

瀬川冬樹

ステレオ 4月号(1970年3月発行)

「世界の名器」より

英誌「グラモフォン」にSMEという聞き馴れないブランドのピックアップ・アームの広告を見たのは、10年以上も昔のことだったろうか──。どういうわけかイギリスという国は、古くから変わった形やユニークなメカニズムのピックアップを生む国である。ざっと思い出しても、フェランティ、リーク、B・J、デッカ……割合新しいところではオーディオ&デザイン、トランスクリプター等々……。

それぞれに独創に富んだ名品の中で、ひとりSMEだけか、アメリカや日本の、オーディオ・マニアをはじめとする国際的な名声と王座をかちえたというには、それなりの理由が十二分にある筈だ。

むろんSMEも、発表当初から現在のようなあかぬけた姿をしていたわけではなかった。その初期の製品3012型は、朝倉昭氏がサンプルとして入手されたものあたりが、日本で最も早かったものではないかと思う。現品を見せて頂いてからすでに10年の時が流れているが、当時のものは、現在のナイフ・エッジ支持部の三角形の山が無く、円筒をちょん切っただけのような素気ない形をしていたし、記憶がまちがっているかもしれないが、アームはアルミでなくステンレス・パイプだったように思う。キューイング・リフターのレバーの把手は、球形の黒いベークライトで、この形などは今のものよりわたくしは好きだ。それにしても、このアームは構造も動作もこれまでにない新しい考え方がとり入れられて、現物を手にしても、複雑な操作箇所のすべてを理解するまでには、かなりの時間を必要とした。

*

SMEが、このきちがいじみたほどのめんどうな構造にもかかわらず、広くオーディオ・マニアに受け入れられたというのは、その広範な操作のひとつひとつが、極めて合理的、機能的に調整できて調整後の動作が非常に安定していることが第一にあげられる。とくに、ユニバーサル・アームの最大の問題点であったカートリッジ交換のシステムとして、それより以前にオルトフォンがすでに自社のアームに使っていた(つまりオルトフォン規格の)スクリュー・バヨネット・コネクターをそのまま採用したので、初期のSMEには、オルトフォン製の(指かけの裏にメイド・インデンマークの刻印のある)黒いプラスチックのシェルがついていたことをご承知のかたもおいでだろう。

どういう理由があったにしても、SMEがオルトフォン方式を「頂いた」ことは結果として甚だ賢明だったわけで、その後にもいろいろなカートリッジ交換法が発明されているものの、取付寸法以外にはカートリッジの寸法の規格というものの殆んどない現状で、あらゆるカートリッジを自由に交換するにはこのSME/オルトフォン方式が最も合理的であることに異論がないと思う。

その後ほどなく、SMEは現在のアロータイプの独特のアルミ合金プレス・ヘッドシェルに変わり、さらに現在のようなスクリーン状の超軽量シェルに変わった。この孔あきシェルも、最初の製品は今よりも薄く弱い材料で孔の数も多く、指先でひねりつぶせるほどキャシャだったが、すぐに共振などの悪弊に気がついたらしく現在のものに改められているが、しかしわたくしは内外のごく一部のハイコンプライアンス・タイプの製品を除いた多くのカートリッジに対して、現在の製品でもまだ軽量化のゆきすぎと強度の不足を感じている。またアーム本体についてみても、最近の製品になると製造工程をいわゆる「合理化」したのだろうが、やや量産製品的なラフさと、バランス・ウェイトまわりの使いにくさがあって、ウェイトが分割されていた以前の製品の方に、最盛期の完成した姿がみられるように思う。近ごろのものを分解してみると、ボール・ベアリングに MADE IN JAPAN と刻印されていて驚かされたりするが、むろん本質的な性能そのものは、少しも落ちるどころかいまや安定した製品として、安心して使うことができる。

*

さきにふれたヘッドシェル・コネクターをはじめ、針圧印加オモリ部分に針圧目盛を設けたこと、ラテラル・バランサー、インサイドフォース打消しのバイアス機構、オイル・シリンダー利用のアーム・リフター、アーム・ベースをスライディングすることによってトラッキングエラーを修整することなど、あらゆる部分が、これ以後のわが国のユニバーサル・アームにいかに多くの影響を及ぼしたかについては、ここで改めてふれるまでもない。

ところでそきユニバーサル(万能)アームだが、すでに拙稿「オーディオ・ソフトウェア講座」の中でも述べたように、SMEのユニバーサリティとは、一個のカートリッジに対して徹底的に合わせ込んでゆくその多様な可能性の中から一個の「完成」を見出すための、つまり五徳ナイフ的な無能に通じやすい万能ではなく、単能を発見するための万能だといえるのだと思う。その操作のために、アームの物理的特性を十二分に知る必要があるわけだ。

などといいなから筆者自身が、多くのカートリッジを交換するとついSMEの便利さに寄りかかりたくなるし、、調整が難しいと説きながらそういうときにはずいぶんいい加減ないじりかたをしてしまう。逆にいえば、やはりそれほど便利なユニバーサル・アームでもあり、ラフな調整でも結構安定に動いてくれるだけの適応性も併せ持っているわけで、そうでなくては、これほど多くの人たちに愛用される理由がない。

なおSMEは COID(英国工業デザイン協議会=1944年設立の政府機関)が毎年選定するデザインセンター賞で、1962年度の10点の商品のひとつに選ばれている。受賞当時のものは、さきにふれた円筒形のサスペンションとオルトフォン型シェルつきの旧型の♯3012型であった。設計者は A. Robertson Aikman と W. J. Watkinson である。

最近のコメント