スペックスのカートリッジSD700 TypeII、SD801EXCEL/E、トーンアーム6140D、ターンテーブルV500A DELUXEの広告

(モダン・ジャズ読本 ’70掲載)

Category Archives: トーンアーム - Page 10

スペックス SD-700 TypeII, SD-801EXCEL/E, 6140D, V-500A DELUXE

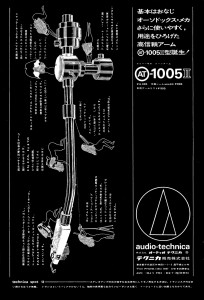

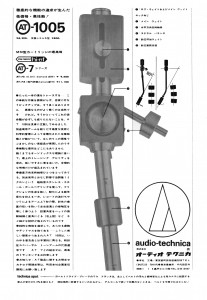

オーディオテクニカ AT-1005II

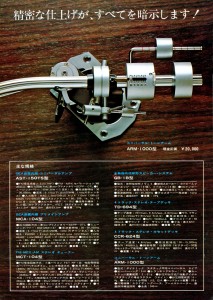

ビクター ARM-1000

オーディオテクニカ AT-1005

ビクター ARM-1000

ビクター ARM-1000

オーディオテクニカ AT-3M, AT-1501

オルトフォン SL15, 2-15KJ, RS212, マランツ Model 7T, Model 15

SME 3009

菅野沖彦

スイングジャーナル 10月号(1968年9月発行)

「ベスト・セラー診断」より

トーン・アームの最高級品は何かときくと、誰の口からも即座にSMEの3字が帰ってくる。SMEアームは現在のトーン・アームの王座にある。

SMEアームが英国から日本へ入ってきたのはずい分前のことだ。はっきりした記憶はないが、5年にはなるだろう。その間にオーディオ機器は急速な進歩をとげているし、特にプレーヤー関係パーツは軽針圧の傾向が大きく支配し、多くのカートリッジやアームが改良に改良という形で消えたり変貌したりした。しかし、SMEアームは細部のちょっとした変更以外、形を変えていない。しかも今だに現役として最高の性能を誇っているのである。この製品がいかに高い完成度をもっていたかが分ろうというものであるし、現在のオーディオ技術の水準を数年前に確保していたともいえるのである。現在のどれほど多くのアームがSMEに方向を指示され、SMEのもつ特性を追いかけたことか。そして、SMEが数年前に現れたことによって国産アームに対する一般の要求度が著しくシビアーで高度なものになったのも事実である。数々の新機構、当時として考え得た総てのアクセサリー類、最高の機質と精密な仕上げSMEアームはその完璧で安定した動作と、溢れるばかりの機械美、抜群の耐久性など、すべて私自身でたしかめた優秀製品なのである。価格の高いことも相当なものだが、実際に数年間使ってみると十分それに応えるものであることがわかる。手元の数台のプレーヤーにつけられた他のアームが、あるいはガタになり、あるいは動作が鈍くなって交換されていく中に、SMEのアームだけは全く買った時と同じ状態の外観と性能を維持しているのである。

SMEアームの特長について簡単にふれておくと、6つのポイントが考えられる。①ナイフ・エッジ方式による高感度、高耐久性の支持、②インサイドフォース・キャンセラー機構、③ラテラル・バランサー、㈬スライドベース方式、④油圧式、アーム・リフタ一機構、⑤ヘッド・アングル可変がそれである。これらの特長は現在では高級アームのほとんどが備えているから今更とも思えるかもしれないが、それらはすべてSMEによって初めて実現されたものといってよいのである。S. M. E. LIMITED, という会社は英国のサセックスにあるらしいが、もともと大変なオーディオ・マニアが自分の理想とする機構をすべて備えたアームを作ろうという夢から生れた製品であり、会社であるという。

ナイフ・エッジ方式というのは今でもあまり他に類がなく、これはアームの上下動方向の支持が鋭利なカミソリの匁先で支えられているものだ。左右の回転はベアリング式を採用している。この支持方式と精度の高さのためにアームの実効質量はそう軽くはないにもかかわらず、1グラム以下の軽針圧トレース、レコードのソリなどに対する追従性も見事な性能を発揮するのである。そして、それでこそ、かえってアームのマスの大きさが適応カートリッジの範囲を拡げてユニバーサルな特質をもつことに役立っている。トランス内蔵のオルトフォンなどの重いカートリッジから、穴あきの軽量シェルにつけた自重約10グラムの軽いものまでいずれにも優れた低域特性が得られる。インサイドフォース・キャンセラー機構はずい分批判もあびてはいるが、その後の多くのメーカーが踏襲している事実は否定できない。マニア気質の満足度というものを考えると、実害を示す以外に反論はできない。リフターはいまだにどの製品のものより動作確実で実用的。スライドベースはオーバー・ハング調整には絶対に有利。高価なのと扱いの難しさが欠点といえばいえるが、それこそぜいたくな楽しさというものだ。

オルトフォン SL15, RS212, 2-15K

オルトフォンSL15, RS212, 2-15K

オーディオテクニカ AT-1005

東京サウンド ST-14, SMC-4E

ソニー PUA-237, PUA-286

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

国産市販アーム中、最高価格のアームだが、その価格だけの諸特性と精巧でユニークなアクセサリーが魅力だ。超軽針圧用ながら、ガッチリした機構と、工作、そして十分吟味された材料と仕上げの良さがよく溶け合って、理想的ともいえる優れたアームを形づくっている。オートリフトや独特のインサイド・フォース打消し機構、レコード直径を選ぶクリックストッパーなどが楽しい。

スタックス UA-3

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

コンデンサーPUの専用アームを改造したユニバーサル型だが、元来、超軽針圧用だっただけに、その類のない軽やかな動作をそままに保ち、軽針圧用アームとして成功している。各部の精巧な仕上げと、独創的なワンポイント支持機構は、市販アーム中でも最も高く評価されてよい。独特のアーム差し換え機構は、差し入れ部でも長くしない限り、ガタによる狂いが生ずるという問題があるのではないか。

スペックス VA-55, VA-255

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

1グラム・オーダーの軽針圧用として、スペックスが開発したワンポイント支持のユニークなパイプ・アーム。細身のパイプと、シンプルなカウンター・ウェイト付近の機構は、スマートなデザインにまとめられて魅力を加えている。ラテラル・バランスが支持部を中心に回転して、支点を変えるのも新しい。メーカーとしては新しいが、永年PU製品を作ってきたキャリアの結集がどの製品にも輝いている。

スペックス 6120C, 6140C

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

ミニチュア・ベアリングを垂直・水平軸共に初めて使ったのが、このスペックスのアーム。外観的にオルトフォンそっくりのデザインだった初期の製品から、C型ではスマートさを加えて、特に6140はストレートなS字アームで、オリジナルな性格も加えた主力製品。スペックスの最大の長所は動作が安定なこと。あまりクリティカルな鋭敏さを追うより故障の絶無を目指し、製品化しての本当の価値を見失うことがないのは、本格的なメーカーといえよう。

東京サウンド ST-1200, ST-1400, ST-900

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

細身のパイプは、スマートなメイン・ウェイトとバランスよく、スタックスの軽量型を思わせるデザイン。しかもこの社の方針で、「良い物を安く」を強く打出して、驚くほどの低価格だ。従来のオルトフォン・タイプのアームから、自社のオリジナルにやっと達した所で成果を期待しよう。局用アームを一手に引受けていた貫禄をここらで発揮してもらいたい。

マイクロ MA-77

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

英国ハイファイ・ニュース誌において、国内価格の2−3倍以上、SMEアームと大差ない価格で広告されているのが眼をを引いている。優秀な性能も誌上で紹介され、国内PU業界の先陣として海外で認められた高性能ぶりは、高く評価してよい。細部にSMEと同じ傾向の機構を採り入れて、アームの垂直・水平のバランスのよいことも抜群だ。しかも他に比べて一段と丈夫で、取扱いに気苦労は少なく、しかも価格の点でも推められる。

グレース G-540S, G-540L, G-560S, G-560L

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

デビュー以来3年、しかしこの500シリーズは、外観は殆ど変らないがその実質細部の機構とも軽針圧時代の流れによってすっかり改められ、市販製品中、最高の垂直感度をもつ。一度製品化したものは常に改良し、性能の向上に努力を惜しまないこの社のあり方が、見事に結晶を造ったのがこの500シリーズといえよう。使いやすさ、性能、安静性ともに優れた傑作だ。

フィデリティ・リサーチ FR-34S

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

24型軽針圧アームを一般用として作り、使いやすくモデル・チェンジしたのがこの34型。特筆すべきは、アーム・ペースにSME型のスライド機構をとり入れ、シェル交換時のアーム実効長の変化に対応できるようにした点で、新しい魅力だ。

フィデリティ・リサーチ FR-24

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

軽針圧用として、針圧2gまで0・1gづつのクリック・ストッパーつきのユニークな加圧機構と、超仕上げによるずばぬけた高感度。アーム質量を減らした8ミリ径の細身のパイプ・アームで、デビュー以来、高級マニアにこぞって愛用推薦されるという、まさにベスト・ランクのアームのひとつだ。機構的にややデリケートな所もあるが、クリティカルな軽針圧用ということで、やむをえないともいえよう。

オーディオテクニカ AT-1501

岩崎千明

ステレオサウンド 2号(1967年3月発行)

「プレーヤー・システム・パーツガイド」より

放送局仕様によるパイプ・アーム。いわゆる軽針圧アームにみられるのと違い、ガッチリした重厚な出来は、堅牢というより豪華。業務用として過酷な取扱いにも耐え、安定な動作を第一に目標としており、オルトフォンの流れをひくシンプルな機構ながら、要所は手を抜かず、価格だけの価値は、使用感の手応えで判ろうと言うもの。業務用として推薦できるひとつだ。

最近のコメント